| |

|

| |

|

Allokation von Medien-Zeit

|

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

] |

| |

|

| Inhalt |

] |

| |

] |

| |

] |

| |

] |

| |

] |

| |

] |

| |

|

| |

] |

| |

] |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

] |

|

»Time is a mystery.

It cannot be tied down by a definition or confined inside a formula.

Like gravity, it is a phenomenon that we can experience

but cannot understand.«

Clifford Sharp [1]

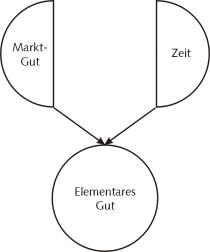

2 Die Ökonomie der Zeit

Ein mysteriöses Phänomen wie die Zeit aus einer ökonomischen Perspektive

zu behandeln, kann sich als problematisch erweisen: „Economics is not

mysterious even if the writings of some of its high priests do sometimes

appear to pass all human understanding.”

[2] Darum erachten es Wirtschaftswissenschaftler im Regelfall als

‚ökonomisch’, die Vielschichtigkeit des Zeitbegriffs nicht zu beachten

und Zeit entweder aus ihrer Betrachtung ganz zu entfernen [3] oder sich eine Zeit zu modellieren, die ihren

Anforderungen genügt [4]

und in einer mathematischen Formel abgebildet werden kann.

Für eine Ökonomie der Medien-Zeit, die von der These ausgeht, dass Medien

vielschichtige zeitliche Komponenten aufweisen, ist es wahrscheinlich,

dass dieser ‚einfache’ Zeitbegriff nicht ausreicht, um mediale Zeitlichkeiten

adäquat zu erfassen. Die medienökonomische Analyse muss folglich das ‚unmöglich

Scheinende’ [5] wenigstens versuchen und die komplexen Aspekte

der Zeit in ihrer Vielheit umreißen und diese für eine Ökonomie der Medien

handhabbar machen. Aus diesem Grund wird nachfolgend ein Verständnis von

Zeit herausgearbeitet, welches mit den Zeitmodellen der Ökonomie kontrastiert

wird.

2.1 Über das Verständnis von Zeit

»What was God doing before he made heaven and earth? ...

He was preparing hell for those that would pry into such profound mysteries.«

Augustinus [6]

Diese ironische Bemerkung erlaubte sich Augustinus, als er sich mit einem

profunden philosophischen Problem auseinander setzte: Der Zeit.

[7] Man könnte annehmen, dass Zeit sechszehnhundert Jahre nach Augustinus

– als das meistgebrauchte Substantiv der deutschen Sprache [8] – ein wohlverstandener Begriff

sei. Doch die Probleme bei der Definition des Begriffs haben sich von

Augustinus bis heute kaum geändert:

[9] „Was also ist die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß

ich’s; will ich’s aber einem Fragenden erklären, weiß ich’s nicht. Doch

sage ich getrost: Das weiß ich, wenn nichts verginge, gäbe es keine vergangene

Zeit, und wenn nichts käme, keine zukünftige, und wenn nichts wäre, keine

gegenwärtige Zeit.“ [10]

Augustinus konnte nicht ahnen, wie nah er durch seine Ironie an das physikalische

Zeitverständnis des 21. Jahrhunderts gelangt war: Zeit wurde an einem

präzisen Moment – dem Urknall – ‚geboren’. Erst seitdem gibt es ein Vorher

oder Nachher und es erscheint überflüssig zu fragen, was vor der ‚Geburt’

der Zeit beziehungsweise des Universums geschah.

[11]

Lange vor Augustinus hatten sich die griechischen Philosophen bereits

dem Problem der Zeit angenommen.

[12] Am Anfang deren Überlegungen stand meist die Differenz, „...daß

Institutionen und Gewohnheiten entweder Natur (physei) oder der Übereinkunft

(thesei oder nomõ) ihre Entstehung verdankten.“ [13] Diese von Aristoteles übernommene

Einteilung, wurde zum integralen Teil des abendländischen Denkens. [14] Vom rationalistischem Konstruktivismus Descartes

über Kant bis in die heutige Zeit, beruht deshalb eine gängige gesellschaftliche

Hypothese auf der Annahme, dass Zeit eine natürliche, demnach der menschlichen

Erfahrung vorgängige, Erscheinung sei. [15] Gemäß diesem Denken prägte Zeit, in ihrer natürlichen Eigenschaft

als a priori [16]

menschlichen Handelns, die menschliche Wahrnehmung bereits vor

jedweder Erfahrung und ist daher weder erlernbar, noch vom in der Gesellschaft

verfügbaren Wissen abhängig. [17]

Norbert Elias hält diesem Begriff der Zeit entgegen, dass er heute von

einem hohen Verallgemeinerungs- und Syntheseniveau ist, der auf den Zeitmessapparaten

und den Zeiteinteilungen beruht, welche nicht a priori, sondern arbiträr

sind: „Wenn man keinen festen Standard zur Zeitbestimmung von Ereignissen

hat, kann man keinen Zeitbegriff wie den unseren haben.“ [18] Der Zeitbegriff entwickelte sich über Generationen

hinweg mit der Etablierung immer neuer Zeitmaßstäbe, [19] nach welchen sich die Menschen ‚in der Zeit’

orientierten. [20] „Was

man heute als »Zeit« begreift und erlebt, ist eben dies: ein Orientierungsmittel.

[...] Die menschliche Erfahrung dessen, was heute »Zeit« genannt wird,

hat sich in der Vergangenheit verändert und verändert sich in der Gegenwart

weiter, und zwar nicht in einer zufälligen [...] Weise, sondern in einer

strukturierten und gerichteten Weise, die erklärt werden kann.“

[21]

Zeit kann demnach im Sinne Hayeks als Ergebnis menschlichen Handelns,

aber nicht menschlichen Entwurfs definiert werden.

[22] Der Begriff der Zeit, und die ihm zugrunde liegende Vorstellung,

sind das Ergebnis eines endlosen gesellschaftlichen Lernprozesses,

[23] durch den z.B. das Wissen um die Kalenderzeit, die Uhrzeit,

das eigene Alter, die Abstimmung zwischenmenschlichen Handelns etc. zu

einer selten reflektierten Selbstverständlichkeit wurde. [24] Dabei liegt die Zeit in ihrer Ordnung ‚zwischen’

der Natur und der Übereinkunft, da sie gewissermaßen die Natur gewordene

Übereinkunft ist. [25]

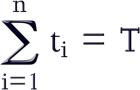

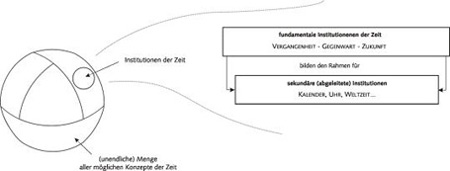

Das dieser Arbeit zugrunde liegende Verständnis von Zeit soll, entgegen

den weitverbreiteten dichotomisch verknüpften Zeitkonzepten,

[26] als Dreiheit aus den, in der folgenden Abbildung dargestellten,

Ordnungen verstanden werden:

Abbildung 1 - Die Ordnungen

der Zeit

Zeit wird dementsprechend als die Einheit ihres vorkategorialen Wesens

(u.a. zyklische Wiederkehr von Tag und Nacht), ihrer kategorialen Struktur

(u.a. Uhrzeit, Kalenderzeit, chronometrische Zeit) und der menschlichen,

individuellen Wahrnehmung der Zeit konstituiert.

In diesem Zusammenhang bezeichnet die vorkategoriale Zeit [27] das Unteilbare, die Zeit des Universums. Die vorkategoriale

Zeit ist die reine Dauer, welche an die Dynamik des Universums gebunden

ist. Ihr Anfang ist der Beginn des Universums und ihr Ende ist auch das

Ende des Universums. [28]

Die Dynamik des Universums ist nach unserem Verständnis ein ständiger

Wechsel in Rotationen und Umlaufbahnen. Die zyklischen Jahreszeiten und

Tagesrhythmen gehören ebenso dazu, wie die biologische Zeit jedes Lebewesens.

[29] Dieser Zeit ist ein zyklischer Richtungssinn und damit eine

Unumkehrbarkeit der Zustände eigen. [30]

Gegenüber der unteilbaren reinen Dauer ist die kategoriale Zeit

ein Menge von Zeiteinheiten. Kategoriale Zeit ist immer vermittelt

von Medien der Zeit, beispielsweise der Uhr, welche zur Bildung von zeitlichen

Institutionen, beispielsweise der Uhrzeit, führen. Kategoriale Zeit ermöglicht

somit auch zeitliche Relationen, wie ‚Geschwindigkeit’ oder ‚Beschleunigung’.

Durch sozial institutionalisierte Konstrukte wie Uhrzeit, Kalenderzeit,

Weltzeit versuchen Menschen die Zeit in ihrem Wesen „...zu erreichen,

[...] ohne jemals den Konstruktcharakter durchbrechen zu können.“

[31] Kategoriale Zeitstrukturen entwickeln sich somit aus den über

Generationen entstandenen und erlernbaren Grundstrukturen, mit der die

vorkategoriale Zeit erfasst wird. [32]

Die Zeitform, über welche das Individuum die Welt wahrnimmt, ist die

Individualzeit. In dieser Zeitform wandelt sich immer wieder die

menschliche Übereinkunft zur Natur. [33] Die Individualzeit kann als

Spektrum der Möglichkeiten angesehen werden, wie Individuen mit der Zeit

umgehen. Unter der Annahme, dass die kategoriale Struktur situationsspezifische

Handlungsmöglichkeiten anbietet, sind die Handlungsmöglichkeiten des Individuums

weder auf die Vorgaben der kategorialen Zeit begrenzt, noch vollständig

vorhersehbar. [34] Die individuelle Zeit integriert

die Zeitperspektive und das Zeiterleben,

[35] welche zum eigenen Umgang mit Zeit verwendet werden.

[36]

2.2 Das Zeitverständnis der Ökonomie

„The element of Time...

is the center of the chief difficulty of almost every economic problem.“

Alfred Marshall [37]

Die vorgestellten Fragen und Probleme zur Zeit stehen, wie

bereits angedeutet, einem verhältnismäßig ‚simplen’ (eben unmysteriösen)

ökonomischen Zeitverständnis gegenüber, welches sich auf den objektiven,

chronometrischen Verlauf eines Zeitpfeils reduzieren lässt.

[38] Das zeitliche Konzept der Ökonomie ist auf die Untersuchung

dessen beschränkt, was sie als ‚menschliche’ oder ‚ökonomische’ Zeit bezeichnet.

[39] Gleichzeitig ist das individuelle Zeitverständnis von der fortschreitenden

kategorialen Zeit geprägt, die durch die Uhr und den Kalender konstituiert

wird und sich in sozio-kulturellen Strukturen und Praktiken niederschlägt.

[40] Solange diese Zeitmessgeräte weiterhin den ‚Takt’ vorgeben,

bleibt das Zeitverständnis des wirtschaftenden Individuums, das einer

nicht wiederkehrenden, fortschreitenden und individuell endlichen Zeit.

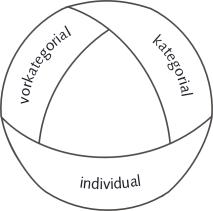

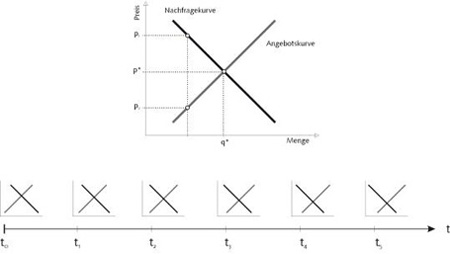

Die folgende Abbildung stellt das lineare ökonomische Grundverständnis

von Zeit und ihre ökonomischen Variablen dar:

Abbildung 2 - Zeitstrahl

der Ökonomie [41]

Der Zeitstrahl erlaubt die Unterscheidung zwischen den ökonomischen Konzepten

der analytischen Zeit [42] und der perspektivischen

Zeit [43] :

- Die analytische Zeit betrachtet die objektive Dauer (Δt) und

die Einheiten (t0 bis tn) der Zeit als exogene

Faktoren und ermöglicht so statische Analysen (beispielsweise den Preis

zu einem Zeitpunkt t1), komparative Analysen mehrerer Zeitpunkte

(z.B. den Preisunterschied zwischen t1 und t2)

oder dynamische Untersuchungen über eine endliche oder unendliche Serie

von Zeiteinheiten. [44]

- Die perspektivische Zeit geht vom Standpunkt eines Wirtschaftsakteurs

τ aus und führt das Jetzt oder die Gegenwart

[45] ein, wodurch die ökonomische, sequenzierte Zeit von ‚Vorher

– Nachher – Gleichzeitig’ in ‚Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft’ umgewandelt

wird. [46]

Das Konzept der analytischen Zeit konstituiert einen neutralen Beobachter

der wegen des hohen Abstraktionsgrades auf dem Zeitstrahl in beide Richtungen

wandern kann, die Zeit demnach als umkehrbar begreift.

[47] Die perspektivische Zeit der Ökonomie gilt als Handlungsdimension

der Wirtschaftsakteure, in der sie Entscheidungen über die alternativen

Verwendungsmöglichkeiten von Gütern im Hinblick auf eine unsichere Zukunft

treffen. [48] Dieses Konzept integriert demnach die Perspektive des Betrachters,

welcher Vergangenes, Gegenwärtiges oder Zukünftiges wahrnimmt

[49] und ist zudem Bestandteil dessen, was oben als Individualzeit

definiert wurde, welche mehr umfasst „...als nur die Tatsache, daß der

Standpunkt des Betrachters jetzt „mitfließt“. Eben weil wir uns auf diesen

Standpunkt begeben, müssen wir auch seine Sicht der Welt bzw. seine Sicht

auf Zeit übernehmen.“ [50]

Aus diesem Grund erscheint es geboten, sich innerhalb einer Ökonomie

der Zeit auch oder gerade mit der individuellen Wahrnehmung der Zeit auseinander

zu setzen. Sucht man in der Ökonomie nach der Wahrnehmung der Zeit, so

dominiert die Wahrnehmung der Zeit als knappes Gut. [51] Waren die bis hierher vorgestellten Zeitformen der Ökonomie

auf eine Ökonomie in der Zeit begrenzt, wird dementsprechend nun

die Möglichkeit untersucht, Zeit als knappes Gut zu definieren und somit

eine Ökonomie der Zeit zu formulieren. Zeit hat dabei eine besondere

ökonomische Eigenschaft: Selbst wenn man unterstellen würde, dass die

Güter nicht mehr knapp seien, bliebe deren Konsum – wie in der eingangs

beschriebenen unendlichen Bibliothek – zeitlich begrenzt. [52] Dementsprechend kann Zeit ökonomisch als ‚in sich’ knapp und

wertvoll angesehen werden. Diese Güterzeit [53] ist durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet: [54]

- Die Zeit für ökonomische Aktivitäten ist auf 24 Stunden und sieben

Tage die Woche begrenzt. Über den Tag hinaus, ist die menschliche Lebensspanne

begrenzt. Niemand kennt seine noch verbleibende Zeit.

- Es ist unmöglich, eine Zeit-Reserve zu bilden, so wie man z.B. Kapital-Reserven

bilden kann.

- Individuen können nur eine sehr begrenzte Anzahl an ökonomischen

Aktivitäten gleichzeitig ausführen.

Die Modellierung der Zeit als ein ökonomisches und damit knappes Gut

bildet die Grundlage ihrer Allokationsfähigkeit.

2.2.1 Die Allokation von Zeit

Das ‚Angebot’ der Zeit ist durch die benannten Restriktionen häufig ‚knapper’

als die ‚Nachfrage’, und es wird zum menschlichen Anliegen, eine optimale

Allokation dieser knappen Zeit zu erreichen, indem das Individuum sie

zwischen alternativen Verwendungsmöglichkeiten aufteilt. Dieses Prinzip

war für die unternehmerische Produktion seit Smith’s Stecknadelbeispiel

bekannt. [55] Die Arbeitswertlehre,

der die klassischen Ökonomen von Adam Smith über David Ricardo und Karl

Marx folgten, verband den Wert eines Gegenstandes mit der in einer Ware

enthaltenen menschlichen Arbeit, gemessen an der Arbeitszeit.

[56] Je höher demnach die Produktionsmenge pro eingesetzter Zeiteinheit

war, desto günstiger war die Herstellung des einzelnen Produktes.

[57] In den 1880er Jahren hatte Frederick W. Taylor die Aufteilung

der Arbeitszeit des Industriekapitalismus unter Einsatz der Stoppuhr und

den Ergebnissen seiner ‚Time Studies’ perfektioniert. [58] Während die Zeit in der ökonomischen Theorie

als Produktionsfaktor ausführliche Beachtung fand, [59] wurde die Zeit außerhalb dessen nur als Kontrast zur Arbeitszeit

verstanden und war somit unproduktive Freizeit. [60] Erst Gary S. Becker rückte das Problem der

knappen Zeit des Konsumenten ins Zentrum des ökonomischen Diskurses. [61] Aufgrund der Tatsache, dass

die ökonomische Entwicklung zu einer steten Verringerung der Arbeitszeit

geführt hat, argumentiert Becker, dass die Effizienz der Nicht-Arbeitszeit

von zunehmend größerer volkswirtschaftlicher Bedeutung ist. [62]

Beckers Anliegen war es, eine ökonomische Theorie des individuellen Konsums

aufzustellen. Er entwickelte den Haushalts-Produktionsfunktions-Ansatz

[63] , wobei er unterstellt, dass Haushalte nicht nur konsumieren,

sondern ‚kleine Fabriken’ sind, die Investitionsgüter, Rohstoffe, Arbeit

und Zeit nutzenmaximierend in die Produktion nützlicher Güter investieren.

[64] Das nutzenmaximierende Verhalten geschieht auf der Basis stabiler

Präferenzen, [65] welche

über Preise koordiniert werden. Demnach verfügt jedes Individuum nicht

nur über eine maximales Zeitbudget, das es mit höchstmöglichem Nutzen

[66] zu konsumieren gilt, sondern der Nutzen generiert sich aus einem

elementaren Gut [67] ,

welches der Konsument über den Einsatz von Marktgütern UND Zeit produziert.

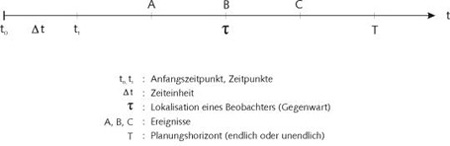

[68] Beispielsweise stellt eine erworbene Zeitung noch keinen Nutzen

an sich dar. Erst wenn zusätzlich Zeit ‚investiert’ wird, um sie zu lesen,

entsteht der Nutzen des Gutes, wie in der folgenden Zeichnung schematisiert

ist:

Abbildung 3 - Kombination

von Marktgut und Zeit zu elementarem Gut

Das Budget von wirtschaftlichen Akteuren ist dementsprechend nicht mehr

nur durch das Einkommen, sondern auch durch die Kosten der Zeit, dem sogenannten

Schattenpreis [69] begrenzt. [70] Diese monetären und zeitlichen Restriktionen können als Gesamtrestriktion

des Konsums angegeben werden. [71] Um diese gesamte Ressourcenrestriktion ökonomisch

abzubilden, bindet Becker die Kosten der Zeit an das monetäre Einkommen

einer Person. Gemäß der traditionellen Einteilung von Arbeitszeit und

Freizeit würde die Gesamtressourcen-Restriktion dabei dem „vollen Einkommen“

entsprechen, „...wenn die gesamte Zeit und alle anderen Ressourcen des

Haushalts der Erzielung von Einkommen gewidmet würden...“ [72] Diese Modellannahme ermöglicht es, den Wert der Zeit an das

Einkommen des Wirtschaftssubjektes zu koppeln, „...weil Zeit durch monetäres

Einkommen in Güter umgesetzt werden kann.“

[73] Zeit und Geld sind somit absolut austauschbare Komplementärgüter.

[74]

Gary Becker war es damit gelungen, die Zeit als kostenintensive Größe

in die ökonomische Konsumtheorie einzubetten, wodurch ein tieferer Einblick

in den Konsum von Haushalten möglich wurde.

[75]

Der diesen Ausführungen zugrunde gelegte ökonomische Ansatz

[76] Beckers bewegt sich jedoch trotz seiner Innovationskraft

in der Tradition der neoklassischen Gedankenwelt: „Die Annahmen des nutzenmaximierenden

Verhaltens, des Marktgleichgewichts und der Präferenzenstabilität – strikt

und ohne Einschränkungen angewandt - machen zusammen den Kern des ökonomischen

Ansatzes aus...“ [77] Die neoklassische Theorie trifft jedoch auch zur Thematik

der Zeit spezielle restriktive Annahmen, welche nachfolgend problematisiert

werden.

2.2.2 Die Zeit in der Neoklassik

Die neoklassische Theorie wird häufig als „Fels zeitloser Ökonomik“ bezeichnet.

Besonders die neoklassische Allokationstheorie „...kann mit Rücksicht

auf die von ihr [...] unterstellte Datenkonstanz als zeitlose Anpassungsökonomik

charakterisiert werden.“ [78] Die Annahme eines Marktgleichgewichts [79] impliziert, dass „...die Überlebensdauer

der Daten, an die die Anpassung erfolgt, länger währt als die erforderliche

Anpassungszeit.“ [80]

Die Zeit im neoklassischen Modell gilt somit nicht als ‚nicht vorhanden’,

sondern als ‚vernachlässigbar’. [81]

Wie das Markt-Modell, ist auch das Menschenbild der Neoklassik, der homo

oeconomicus, ‚Zeit-los’. Die Annahme stabiler Präferenzen des Wirtschaftssubjektes

bedingt, dass die Marktgüter und die Zeit als Mittel zur Erreichung bestehender

und unveränderlicher Ziele eingesetzt werden.

[82] Dies impliziert allerdings, dass die Entscheidungssubjekte vollkommen

rational [83] sind.

[84] Nur vollständig rationale Individuen können eine optimale Zeitallokation

erreichen. Dieses sogenannte Pareto-Optimum der Zeitverwendung

ist erreicht, wenn es nicht mehr möglich ist, den Ertrag einer zeitlichen

Aktivität durch Veränderung anderer zeitlicher Aktivitäten zu erhöhen.

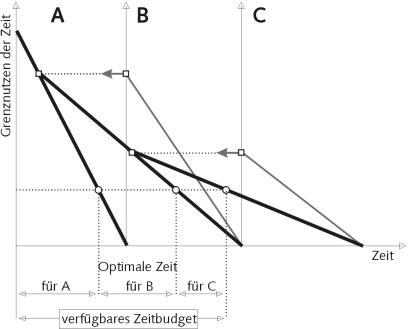

[85] Abbildung 4 zeigt den individuellen Grenznutzen alternativer

Verwendungsarten der Zeit:

Abbildung 4 - Grenznutzen

der Zeit [86]

Diese optimale Zeiteinteilung besagt jedoch noch nichts über die optimale

Allokation von Ressourcen im Zeitablauf. Um solche temporalen Veränderungen

anzuzeigen, ließe sich das neoklassische Modell anhand des beschriebenen

analytischen Zeitpfeils ‚aufrüsten’,

[87] indem man dessen Variablen mit unterschiedlichen Zeitindizes

versieht und so in ein Zeitraster bettet, auf welches das statische Modell

über verschiedene Perioden – wie in der folgenden Grafik abgebildet –

angewendet wird: [88]

Abbildung 5 - Neoklassisches

Gleichgewichtsmodell und seine Anwendung auf Perioden

[89]

Doch selbst durch diese Umwandlung des statischen Gleichgewichtsmodells

in ein dynamisches, erhält man noch keine Einsicht darüber, welchen Einfluss

die individuellen Zeitkonstrukte auf den Konsum der Zeit haben. Demnach

ist Zeit ein komplexeres Phänomen, als es die restriktiven Annahmen des

neoklassischen Modells zulassen. [90]

Indem Becker in seinem Ansatz die Nichtarbeitszeit automatisch vom ‚Gesamteinkommen’

subtrahiert, könnte man sein Grundverständnis von Zeit auch mit der Aussage

Benjamin Franklins „Time is Money“

[91] zusammenfassen. Damit trifft dieser Ansatz auf die kulturellen

Erwartungen eines materiellen Industriekapitalismus, der Zeit als mathematisierbar

und berechenbar deklariert. Dieser Zusammenhang wird jedoch komplexer,

wenn man der eingangs erwähnten These folgt, dass jede Vorstellung von

Zeit medial vermittelt ist. Die ökonomische Theorie müsste dann nicht

nur ihren materiellen Zeitbegriff aufgeben, [92] sondern sich auch damit auseinandersetzen,

welchem Wandel die Vorstellung von Zeit bei den Wirtschaftsakteuren und

damit ihrer Allokation unterliegt.

[93]

Eine theoretische Grundlage dafür bietet die neue Institutionenökonomik,

die eine flexiblere Betrachtung ökonomischen Handelns erlaubt.

2.2.3 Die Zeit im Neoinstitutionalismus

Beschränkt sich die neoklassische Analyse auf die ökonomischen Konstrukte

der analytischen Zeit und der Güterzeit, integriert der Neoinstitutionalismus

auch die perspektivische Zeit, in welcher der Wirtschaftsakteur eine individuelle

Vorstellung von Zeit hat und sich dementsprechend selbst in Relation zur

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verortet.

Der Kern der Institutionenökonomik besteht darin, die ‚Rahmenbedingungen’,

unter denen wirtschaftliches Handeln stattfindet, zu untersuchen. Diese

Rahmenbedingungen konstituieren sich durch Institutionen,

[94] die im klassischen Institutionalismus als „weitverbreitete Denkgewohnheiten“

[95] dargestellt werden, währenddessen der Neoinstitutionalismus

Institutionen als die vom Menschen erdachten Beschränkungen zur Ordnung

gesellschaftlichen Zusammenlebens definiert, welche sich aus formalen

Beschränkungen (Regeln, Gesetze, Verfassungen) und informalen Beschränkungen

(Verhaltensnormen, Konventionen und selbstauferlegten Verhaltenskodizes)

zusammensetzen. [96]

Innerhalb dieses Theoriegebäudes zeichnet sich die neue Institutionenökonomik

durch einen offeneren und flexibleren Blickwinkel auf die Rationalität

der Wirtschaftsubjekte aus, der auch die Zeit in das ökonomische Modell

integriert: [97]

- Das Entscheidungssubjekt folgt dem methodologischen Individualismus,

nach dem Menschen verschieden sind und deshalb vielfältige und kurzfristig

änderbare Präferenzen, Ziele, Zwecke und Ideen haben.

[98]

- Individuen verhalten sich als opportunistische Nutzenmaximierer [99] innerhalb des vorgegebenen Institutionengefüges. [100] Die Unterscheidung zwischen

Unternehmen oder Konsumenten kann dabei theoretisch entfallen, da die

Nutzenmaximierung für alle individuellen Wahlhandlungen angenommen wird. [101]

- Um real gegebene Bedingungen besser abzubilden, wird von einer unvollkommenen

individuellen Rationalität der Wirtschaftsubjekte ausgegangen.

Im Gegensatz zum vorgestellten Becker-Modell werden „...Präferenzen

der Entscheidungssubjekte als unvollständig und über die Zeit veränderlich

erachtet.“ [102] Dies schließt sich aus der Annahme, dass

aufgrund der unvollständigen Informiertheit der Wirtschaftssubjekte

Asymmetrien [103]

auftreten, die zu Transaktionskosten

[104] führen. [105]

In diesem Sinne kann auch die Zeit nicht mehr aus dem Modell ausgeschlossen

werden, da Entscheidungen zwangsläufig unter unvollkommener Voraussicht [106] in der Zeit abgestimmt werden. [107] Da die Verwendung knapper Ressourcen in

der ökonomischen Theorie dementsprechend häufig auf die Zukunft gerichtetes

Handeln ist, [108]

wird die Prognose in komplexeren ökonomischen Zusammenhängen nicht selten

zum waghalsigen Unterfangen. [109] Zur Reduktion von Transaktionskosten für

die Allokation von Ressourcen dienen insbesondere zeitliche Institutionen

als allgemeine operationale Regeln

[110] für die Koordination des Tausches. Einmal gebildete Institutionen

generieren Pfad-Abhängigkeiten, [111] welche in die Handlungen der Individuen

eingeschrieben sind. Diese Herausbildung von Institutionen und deren Wandel

ist auf der einen Seite zeitabhängig, [112] auf der anderen Seite beeinflussen die Institutionen die

individuellen Vorstellungen von Zeit.

2.3 Die Institutionen der Zeit

»Throughout history, institutions have been devised by

human beings to create order and reduce uncertainty in exchange ...

They evolve incrementally, connecting the past with

the present and the future ...«

Douglass C. North [113]

Die Institutionen der Zeit, welche ihrerseits zu den Institutionen des

Marktes gehören, sind Erwartungshaltungen, die aus der unendlichen Menge

möglicher temporaler Erwartungen hervorgehen. Die Zeit wurde bereits als

eine Trias aus vorkategorialer, kategorialer und individueller Zeit beschrieben.

Diese Zeitkonzepte sind geprägt durch formale und informale Institutionen, [114] welche in fundamentale, nicht rational

planbare Institutionen und abgeleitete sekundäre, rational planbare Institutionen

differenziert werden. [115]

Diese Unterscheidung deckt sich mit den oben bereits erwähnten rational

planbaren Ordnungen und den nicht rational gestaltbaren Ordnungen. Als

fundamentale zeitliche Institutionen werden die Konzepte von Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft begriffen, aus denen sich sekundäre Institutionen,

wie beispielsweise die Kalenderzeit, die Uhrzeit oder die Weltzeit ableiten

und daraus wiederum die sozialen Institutionen der Arbeitszeit und Freizeit

[116] oder Pünktlichkeit. [117] In diese Institutionen, die kurz in der

folgenden Abbildung dargestellt sind, betten sich alle individuellen Zeitwahrnehmungen

ein.

Abbildung 6 - Fundamentale

und sekundäre Institutionen der Zeit

[118]

In Anlehnung an Harold Innis bilden diese Institutionen die Tradeways

of Time, die nicht anders beschrieben werden können, als es die menschlichen

Tradeways of Mind zulassen.

[119] Um die Pfadabhängigkeiten der wirtschaftlichen Zeit zu verdeutlichen,

wird im folgenden deren Ursprung rekonstruiert. [120]

Wie gesehen, sprechen sowohl Aristoteles (384-322 v. Chr.) und ca. 750

Jahre später Augustinus vom Vergangenen, dem Kommenden und dem Jetzt.

Problematisch bei dieser Differenzierung erwies sich jedoch schon immer

das „Jetzt“, da es theoretisch keine Ausdehnung hat. Folglich kann es

eine Gegenwart im strengen Sinne (strict present) nicht geben,

da sie eine ideale Abstraktion ist. Die scheinbare Gegenwart (specious

present) hingegen ist zwangsläufig eine zeitliche Dauer, [121] die wahrgenommen werden kann und von der

man in zwei verschiedene Richtungen in die Zeit blickt: [122] In die Vergangenheit und in die Zukunft.

Die Vergangenheit ist das komplexeste Bezugsystem, auf das sich

menschliches Handeln stützen kann. Individuelle Erfahrungen werden zur

Abwägung von Entscheidungen herangezogen, indem das Wissen über die Vergangenheit

zur Orientierung und Identitätsstiftung der Gestaltung des Jetzt genutzt

wird. [123]

Der Blick in die Zukunft ist zwangsläufig unmöglich. Dennoch bildet

sie ein wichtiges Bezugssystem menschlichen Handelns, da zukunftsbezogene

Erwartungen, Zielsetzungen, Planungen, Prognosen, Hoffnungen, Wünsche

und Ängste bei jeder Entscheidung eine Rolle spielen.

[124]

Festzuhalten bleibt, dass die Konzepte der Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft fundamentale Institutionen sind, deren Vorfindlichkeit nach menschlichem

Ermessen nicht anzweifelbar ist. Jedoch erschließt sich der Sinn dieser

zeitlichen Konzepte eben nur in Bezug auf erlebende Menschen.

[125] Und diese geben wiederum ihren Handlungen nur in ihren Bezügen

auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Sinn. Auf der Basis dieser

Sinnzusammenhänge entwickelt sich das, was im folgenden als Sekundärinstitutionen

der Zeit bezeichnet wird, wie z.B. die Uhrzeit, die Kalenderzeit, die

Weltzeit oder die Pünktlichkeit. Die Entwicklung dieser Institutionen

lässt sich im wirtschaftlichen Kontext anhand der von North

[126] ausgemachten Phasen der Wirtschaftsgeschichte nachzeichnen.

In einfachen Gesellschaftsformen, von den „Jägern und Sammlern“ bis zu

Dorfgemeinschaften, herrschte ein hohes Maß an interpersonaler Koordination,

wodurch komplexe zeitliche Bezugsysteme noch nicht erforderlich waren. [127] Die, über die natürlichen Rhythmen von

Tag und Nacht und den Jahreszeiten hinausgehenden, zeitlichen Bezugssysteme

bestanden zunächst aus Priestern oder Medizinmännern, die verbindliche

Zeiten für ‚wirtschaftliches’ Handeln, wie die Aussaat und Ernte [128] oder die Feiertage vorgaben. [129] In den ersten dorfübergreifenden Märkten,

die North als Basar-Ökonomien

[130] bezeichnet, übernahmen häufig ‚religiöse Institutionen’ die

Koordination der Akteure. So entwickelten die Priester in Ägypten und

Babylonien die ersten Uhren und Kalender, [131] die im Christentum in Klöstern [132] und durch den Vatikan weiter perfektioniert

wurden. [133] Später

koordinierten Kirchturmuhren z.B. die Marktzeiten, und die Gottesdienste

gaben einen täglichen bzw. wöchentlichen Lebensrhythmus vor.

[134] Die Entwicklung des Fernhandels führte zu einer Neustrukturierung

des Wirtschaftens. Die Koordination von weit entfernten Märkten ließ Handelszentren

entstehen und förderte die arbeitsteilige Organisation der Gesellschaft,

wodurch neue Mittel der Koordination des Wirtschaftens über weite Entfernungen

benötigt wurden. So führte die Suche und Entdeckung des Längengrades zur

Gründung der astronomischen Observatorien, in denen die genaue Zeit im

Sternendurchgang ‚vermessen’ wurde, sowie zur Konstruktion der ersten

zuverlässigen transportablen Uhren. [135] Die weiter zunehmende Handelsschifffahrt,

das Aufkommen der Eisenbahn und des Telegrafen mündeten in der Einführung

der Weltzeit. [136]

Durch die fortschreitende Arbeitsteilung der Gesellschaft, setzte sich

mit der beginnenden Massenproduktion von Taschenuhren [137] schließlich die private

Uhr gegenüber den öffentlichen und religiösen Zeitgebern durch. [138] Die Orientierung an der genauen Zeit und

das Ideal der Pünktlichkeit wurde zum gesellschaftlichen Konzept. [139] Die Stoppuhr Frederick W. Taylors, die

Stechuhr der Arbeitszeitkontrolle

[140] und schließlich die zeitliche Durchplanung der familiären Haushaltsführung

[141] verwandelten die Uhr zur prägendsten Institution des 19. und

20. Jahrhunderts. [142]

Bis heute steht die Uhr stellvertretend für den Zeitbegriff, über den

sich die heutige Gesellschaft organisiert.

[143] Dabei wurde das mechanische Zeitalter der Industrialisierung

längst verlassen und die Zeitmessung weit über die Möglichkeiten der Mechanik

hinaus perfektioniert. [144] Die komplexe Abstraktion der Aufteilung

der Zeit in Stunden, Tage, Wochen, Jahre etc. ist das Ergebnis, der hier

skizzierten, generationsübergreifenden Entwicklungsvorgänge. [145]

Das kategoriale Bezugsystem, welches durch Uhr und Kalender geschaffen

wurde, erlaubt es, die vorkategoriale Zeit für die gesellschaftliche Koordination

handhabbar zu machen. Die Ökonomik nutzt diese Abstraktion in ihren Modellen

der abstrakten oder perspektivischen Zeit und versucht auf der Grundlage

dieses Verständnisses zu ermitteln, warum Individuen (Güter-) Zeit für

etwas aufwenden. Die Messung und Bewertung der aufgewendeten Dauer ist

vermittelt durch die Institutionen der Zeit, welche den Rahmen für einen

individuellen Zeitbezug darstellen. Bei den vorgestellten Institutionen

handelt es sich um ausreichend formalisierte Zeitgeber, die als feste

gesellschaftliche Größe der Zeit angenommen wurden und so das gesellschaftliche

Bild von Zeit nachhaltig geprägt haben.

Auf diesen Institutionen baut auch der individuelle Umgang mit Medien

und deren Nutzung auf, da Medien ebenfalls menschliche Konstrukte sind.

Jedoch haben Medien ihre eigenen Zeitlichkeiten, welche ebenfalls Einfluss

auf wirtschaftliche Entscheidungen nehmen. Diese vielfältige Medien-Zeit

wird im folgenden beschrieben.

[1] Sharp, Clifford (1981): S. 1

[2] Sharp, Clifford (1981): S. 1f

[3] „Ökonomische Fragestellungen, für die die Zeit

unwesentlich ist, können ohne weiteres zeitlos behandelt werden.“ Helmstädter,

Ernst (1995): S. 33

[4] „A simple conception of time per se – a human

and social conception – is adequate in describing economic behavior and

our analysis of it.“ Winston, Gordon C. (1982) “And for our purposes there

is the much more limited and comprehansible concept, that we may call

human time or economic time.” Sharp, Clifford (1981): S. 2

[5] „It may therefore seem an impossible task to try

to link the still unsolved mystery of time to the practical issues of

economics.” Sharp, Clifford (1981): S. 2

[6] Zitiert nach Eco, Umberto (1999): S. 10

[7] Vgl. Eco, Umberto (1999): S. 10

[8] Vgl. Aichelburg, Peter C. [Hrsg.] (1988): S. 1

[9] Die Vielzahl der unterschiedlichsten wissenschaftlichen

Zugänge hat sogar eher dazu geführt, dass eine Abhandlung der Zeit heutzutage

zwangsläufig unvollständig sein muss, und dass eine einheitliche Definition

der Zeit kaum noch erfolgen kann. Vgl. Aichelburg, Peter C. [Hrsg.] (1988):

S. 1. Zur Übersicht exemplarischer Befunde verschiedener Wissenschaftsdisziplinen.

Vgl. Steininger, Christian (2002): S. 37

[10] Augustinus (1982) : S.42

[11] Da Ereignisse vor dem Urknall keine Konsequenzen

haben, werden sie aus dem physikalischen Zeit-Modell ausgeklammert und

festgestellt, dass „...die Zeit mit dem Urknall begann.“ Hawking, Stephen

(1991): S. 68

[12] Für die griechischen Philosophen war die Frage

nach der Identität der sich in der Zeit ändernden Dinge der Ausgangspunkt,

der in der Spaltung der Philosophen über die Differenz zwischen Permanenz

und Änderung bzw. „Sein“ und „Werden“ endete. Auf der einen Seite die

Lehre des Heraklit (550-480 v. Chr.), der den ständigen Wandel als einzige

Wirklichkeit sah und auf der anderen die Lehren des Paramides (540-470

v. Chr.) und seinem Schüler Zenon (490-430 v. Chr.), denen das Permanente

als eigentliche Wirklichkeit und der Wandel als Scheinbar erschien (wie

in den Zenon’schen Paradoxen der Zeit dargestellt). Vgl. Aichelburg, Peter

[Hrsg.] (1998): S. 2

[13] Hayek, Friedrich A. von (1967): S. 97

[14] Vgl. Hayek, Friedrich A. von (1967):

S. 97

[15] Vgl. Elias, Norbert (1984): S. 3

[16] „Zeit ist kein empirischer Begriff, der irgend

von einer Erfahrung abgezogen worden. Denn das Zugleichsein oder Aufeinanderfolgen

würde selbst nicht in die Wahrnehmung kommen, wenn die Vorstellung der

Zeit nicht a priori zugrunde läge.“ Kant, Immanuel (1986):

S. 58

[17] Vgl. Elias, Norbert (1984): S. 3

[18] Elias, Norbert (1984): S. 5

[19] Bereits Aristoteles verknüpfte die Zeit mit

der Zahl: „So ist auch hier das Jetzt als das, was gerade gegenwärtig

ist, dasselbe: es scheidet in Bewegung das Früher und Später. Aber sein

Sein ist immer verschieden, denn das Jetzt ist ja das Früher und Später

insofern, als es abzählbar ist <also gleichsam nummeriert ist>.“

Aristoteles (1956): S. 15. Dieses Prinzip der linearen, sukzessiven und

messbaren Zeit wurde nachfolgend immer wieder aufgegriffen und durch Newtons

Konzept der absoluten Zeit, die nach einem ‚Uhrwerk’ im Universum ablief,

geprägt. Erst Einstein, der Zeit nicht mehr als absolut, sondern immer

abhängig vom Bezugsystem sah, veränderte diesen Zeitbegriff nachhaltig.

Vgl. Elias, Norbert (1984): S. 4

[20] Die Vorstellung, dass Zeit von jeher in der

heutigen Form wahrgenommen wurde, widerspricht einer Fülle von Tatsachenbeobachtung

aus Vergangenheit und Gegenwart: Die Festlegung eines Zeitbegriffs

erweist sich bereits innerhalb einer Kultur problematisch. Wesentlich

komplexer wird es, wenn man den Zeitbegriff und die Zeitmeßmethoden anderer

Kulturräume in die Betrachtung integriert. So geht z.B. der Zeitbegriff

der Aborighinis davon aus, dass Zeit nicht ‚ist’, sondern erst – wie alle

Entitäten des wahrnehmbaren Lebens – durch die Gesänge der ‚Ancistors’

ins ‚Dasein’ gesungen wird. Vgl. Chatwin, Bruce (1987): S. 13. Eine der

ausgefallensten Methoden der Zeitmessung war die chinesische Räucherwerksuhr,

die mit einem ausgefeilten System von Düften die Zeit ‚anzeigte’. Vgl.

Levine, Robert (1999): S.93 Zur Vertiefung der verschiedenen kulturellen

Implikationen der Zeit siehe außerdem: Levine, Robert (1999), Dux, Günter

(1998) und Hinz, Arnold (2000)

[21] Elias, Norbert (1984): S. 2

[22] Vgl. Hayek, Friedrich A. von (1967)

[23] Vgl. Elias, Norbert (1984): S. XII

[24] Vgl. Elias, Norbert (1984): S. XII und S. 6f,

sowie Kirchmann, Kay (1998): S. 78

[25] Hayek plädiert für die Einführung einer gesonderten

mittleren Kategorie, „...die alle jene ungeplanten Ordnungen (patterns)

und Regelmäßigkeiten umfaßt, deren Existenz wir im menschlichen Zusammenleben

feststellen und deren Erklärung die Aufgabe der Sozialtheorie ist.“ Hayek,

Friedrich A. von (1967): S. 98. Dass es diese ‚mittlere Kategorie’ im

abendländischem Denken nicht gab, könnte eine Erklärung dafür sein, dass

über einen so langen Zeitraum eine solche Vielzahl von Ansätzen über das

Zeitverständnis entstanden sind und trotzdem keine einheitliche Definition

gefunden werden konnte.

[26] Wie beispielsweise „Ich“-Zeit – „Welt“-Zeit

oder „physikalische“ Zeit – „soziale“ Zeit, etc.; zu den divergierenden

Zeitbegriffen siehe Kirchmann, Kay (1998): S. 72

[27] Vgl. u.a. Dux, Günter (1998) und Kirchmann,

Kay (1998)

[28] Vgl. Hawking, Stephen (1991): S. 64

[29] Vgl. Dux, Günter (1998): S. 38. Diese auch biologische

Zeit von Lebewesen stellt die, von der Chronobiologie untersuchte, ‚innere’

Uhr dar. Alle Lebewesen folgen augenscheinlich einem inneren zeitlichen

Rhythmus, auch wenn ihnen alle Bezugsgrößen der Zeit genommen werden.

Vgl. Hinz, Arnold (2000): S. 13

[30] Vgl. Dux, Günter (1998): S. 37

[31] Dux, Günter (1998): S. 38f

[32] Vgl. Dux, Günter (1998): S. 29

[33] „Der Mensch ist Teil der Natur. Indem er sich

vermöge des Konstruktes der Zeit Zugang zu ihrer Dynamik verschafft, bildet

er eine zeitlich organisierte Lebensform aus, die er sich als Lebensform

»einbildet«. [...] Das Konstrukt wird selbst real.“ Dux, Günter (1998):

S. 39

[34] Vgl. Dux, Günter (1998): S. 54

[35] Zeitperspektive bezeichnet die Bezogenheit eines

Individuums auf Vergangenheit und Zukunft. Zeiterleben bezeichnet das

Empfinden der Zeit, d.h. die Langeweile oder das ‚schnelle’ Vergehen der

Zeit. Vgl. Hinz, Anold (2000): S. 9f

[36] Auch Phänomene, wie Eigenzeit, psychische oder

subjektive Zeitwahrnehmung, fallen unter diese Einteilung. In der subjektiven

Zeit schließt sich wiederum der Kreis zur vorkategorialen Zeit. Bereits

Augustinus bemerkte, dass es eine nichtmetrische Zeit gibt, die sich in

der menschlichen Erinnerung formiert. Individuen beschreiben diese Zeit,

wenn sie von Langeweile oder zu schnell vergehender Zeit sprechen. Henri

Bergson hat später dieses Konzept aufgenommen und unterscheidet die Zeit

in die reine Dauer (durée) und die abstrakte Zeit (temps). In der entwickelten

dreiteiligen Klassifikation gibt es nach diesem Konzept zwei Dauern, die

innere durée des Individuums und die äußere des Universums. Vgl. auch

Eco, Umberto (1999): S. 12

[37] Zitiert nach: Winston, Gordon C. (1982): S.

3

[38] „Time in economics is a simple unidirectional

linear flow, exogenous to the economic actors – even a Newtonian absolute

time serves us nicely, as if a cosmic clock ticked away somewhere.” Winston,

Gordon C. (1982): S. 13

[39] „And for our purposes there is the much more

limited and comprehansible concept that we may call human or economic

time. This is the time that human beeings have at their disposal and that

must be allocated between alternative activities.” Sharp, Clifford (1981):

S. 2

[40] Vgl. Kirchmann, Kay (1998): S. 78

[41] In Anlehnung an Kuhn, Thomas / Mauer, Andrea

(1995): S. 134

[42] „Analytical Time, then discribes the way time

is devided up and over what duration those divisions are of analytical

interest to the economic problem.” Winston, Gordon C. (1982): S. 14

[43] „Perspective time puts an economic actor into

time and describes his behavior as it is influenced by his temporal position...“

Winston, Gordon C. (1982): S. 15

[44] Diese Zeit lehnt sich an Newtons Konzept der

absoluten Zeit an und ist Modellzeit im strengsten Sinne, denn es spielt

keine Rolle, ob sie vorwärts oder rückwärts läuft. Andere Autoren nennen

sie logische Zeit oder t-Zeit. Vgl. Helmstädter, Ernst (1995): S. 36 und

Vgl. Winston, Gordon C. (1982): S. 14

[45] Shackle nennt diesen Punkt den „moment-in-being”:„The

moment-in-being rolls, as it were, along the calendar-axis, and thus ever

transports us willy-nilly to fresh temporal viewpoints.” Shackle, George

L.S. (1958): S. 15

[46] Vgl. Winston, Gordon C. (1982): S. 15

[47] Vgl. Winston, Gordon C. (1982): S. 15

[48] “Ökonomische Entscheidungen müssen [...] immer

unter Unsicherheit [...] getroffen werden. Hierin liegt das fundamentale

Zeitproblem ökonomischen Handelns.“ Vgl. Dietl, Helmut (1993): S. 31

[49] Vgl. Winston, Gordon C. (1982): S. 15

[50] Das bedeutet, dass immer der aktuelle Zeitbegriff

der Gesellschaft eine Rolle spielt. So ist davon auszugehen, dass ein

Wirtschaftsakteur um 1900 andere Annahmen über ‚seine zeitliche Lage’

trifft, als ein Wirtschaftsakteur im Jahr 2002. Vgl. Hüpen, Rolf (1995):

S. 51f

[51] Linder vertritt die These, die als ‚Linder-Axiom’

bekannt wurde, dass über die Optimierung der Produktionszeiten auch die

Freizeit als immer knapper wahrgenommen wird, da sie denselben Effizienzkriterien

unterzogen wird, wie die Produktivität der Arbeitszeit: „Wirtschaftliches

Wachstum bedingt also eine allgemeine Verknappung von Zeit.“ Vgl. Linder,

Staffan B. (1972): S. 14

[52] Vgl. u.a. Linder, Staffan B. (1972): S. 12;

Biervert, Bernd / Held, Martin [Hrsg.] (1995): S. 11; Roberts, Marc J.

(1973): S. 646

[53] „Der Begriff Güterzeit bezeichnet ein Konzept,

Zeit in der ökonomischen Theorie als ein knappes Gut zu modellieren und

ihre optimale Allokation auf konkurrierende Verwendungszwecke zu analysieren.“

Kuhn, Thomas / Mauer, Andrea (1995): S. 134

[54] Sharp nennt dies die drei Zeit-Restriktionen

(time-contraints). Die folgenden Punkte sind aus Sharp, Clifford

(1981): S. 2 und Linder, Staffan B. (1972): S. 11f zusammengesetzt.

[55] Adam Smith hatte bereits 1776 das Paradebeispiel

für die Zeitökonomie des Industriekapitalismus aufgestellt. Die Arbeitsteilung

in der Fabrik beruhte auf dem Vorteil, dass durch die Spezialisierung

auf einen Arbeitsschritt die produzierte Stückzahl in einer Zeiteinheit

anstieg, wodurch sich das Produkt vergünstigte und auf dem Markt konkurrenzfähiger

wurde. Die arbeitsteilige Wertschöpfung wurde seit Smith mit dem Faktor

Zeit in Verbindung gebracht. Vgl. Rinderspacher, Jürgen P. (1989):

S. 97f

[56] Vgl. Rinderspacher, Jürgen P. (1989):

S. 98

[57] „Diese Botschaft der Arbeitswertlehre läßt sich

etwas verkürzt darin zusammenfassen, daß die Wirtschaft so zu organisieren

sei, daß der zeitliche Input der Faktoren bei der Herstellung der Waren,

besonders aber der Arbeitskraft, möglichst klein zu halten sei.“ Rinderspacher,

Jürgen P. (1989): S. 98

[58] „Dabei wurden alle Handgriffe mit Stoppuhren

gemessen, die Arbeitskosten kalkuliert und Normen für das Verhältnis zwischen

Lohn und Arbeit aufgestellt.“ Borst, Arno (1990): S. 100

[59] Vgl. Winston, Gordon C. (1982): S. 15

[60] Auch „Muße“-Zeit nach Becker, Gary S. (1982):

S. 99; vgl. auch Kuhn, Thomas / Mauer, Andrea (1995): S. 137

[61] Eine Theorie der Allokation der Zeit.

Vgl. Becker, Gary S. (1982): S. 97-130. Vorarbeit dazu leistete sowohl

Roy Harrod, der bereits 1958 das Problem der Zeitknappheit beim Konsumenten

ansprach, wie auch Studien Jacob Mincers, eines Arbeitskollegen Gary Beckers.

Vgl. Linder, Staffan B. (1972): S. 20 und Becker, Gary S. (1982): S. 99

[62] Die Arbeitswoche war 1965 in den meisten Ländern

bereits unter 50 Stunden gefallen, d.h. unter 1/3 der gesamt verfügbaren

Zeit. Vgl. Becker, Gary S. (1982): S. 97

[63] Vgl. Becker, Gary S. (1982): S. 152

[64] Vgl. Becker, Gary S. (1982): S. 101

[65] Dies sind grundlegende Wahlobjekte des Lebens,

wie Gesundheit, Prestige, Sinnenfreuden, Wohlwollen, Neid, welche unter

Aufwand von Marktgütern und –leistungen, Zeit und anderen Faktoren „produziert“

werden. Vgl. Becker, Gary S. (1982): S. 4

[66] Die traditionelle Ansicht, dass der Nutzen im

Konsum an sich liegt, also im Austausch von Geld gegen Markgütern oder

Dienstleistungen besteht, „...wirft kein Licht auf die Frage, ob der Nutzen

aus dem Erwerb, aus dem Besitz oder aus dem Gebrauch der gekauften Sache

abgeleitet wird.“ Vgl. Becker, Gary S. (1982): S. 153

[67] Becker definiert diese elementaren Güter (commodities)

nicht exakt, grenzt sie aber von den Marktgütern (goods) ab. In der Tradition

von Jeremy Benthams „elementaren Freuden“ geht er davon aus, dass diese

Freuden teilweise durch am Markt erworbene Güter „produziert“ werden.

Als Beispiel dient ihm der Schlaf, welchen er als elementares Gut abhängig

von den Marktgütern Bett, Haus, etc. und der Zeit als Input abhängig macht.

Vgl. Becker, Gary S. (1982): S. 100 und 153

[68] „Es wird angenommen, daß die Haushalte Zeit

und Güter kombinieren, um elementare Güter zu produzieren, die unmittelbar

in ihre Nutzenfunktion eingehen.“ Becker, Gary S. (1982): S. 100

[69] Der Preis der Zeit, den man beispielsweise für

das Lesen der Zeitung ‚zahlen’ muss, misst sich am Schattenpreis der aufgewendeten

Zeit. Diese Schattenpreise stellen die Opportunitätskosten einer wirtschaftlichen

Entscheidung dar. Der Gesamtpreis des vom Haushalt produzierten Gutes

‚Informationen durch Zeitungslesen’ bemisst sich demnach aus der Summe

der Kosten des Marktgutes Zeitung und den Opportunitätskosten der Zeit

des Zeitungslesens.

[70] Diese Begrenzung ist im wirtschaftlichen Sinne

sogar elementarer als die monetäre Restriktion anzusehen, denn im Gegensatz

zu finanziellen Mitteln ist die Zeit der Wirtschaftsakteure wie oben beschrieben

immer begrenzt: „Time constrains human activity more firmly than does

money since it inevitably passes and subjects everyone to its passage.“

Lash, Scott / Urry, John (1994): S. 226

[71] Vgl. Becker, Gary S. (1982): S. 103

[72] Becker, Gary S. (1982): S. 104. Becker gesteht

seinem ‚Modellmenschen’ zu, dass er Zeit zur Regeneration aufwenden muss:

„Natürlich würde gewöhnlich nicht die ganze Zeit „bei der“ Arbeit verbracht;

Schlaf, Nahrung, sogar Muße sind notwendige Voraussetzungen für Effizienz,

und eine gewisse Zeit müßte ebenso wie andere Aktivitäten eingesetzt werden,

um das monetäre Einkommen zu maximieren.“ Becker, Gary S. (1982): S. 104

[73] Becker, Gary S. (1982): S. 104

[74] „Preise, seien dies die Geldpreise des Marktsektors

oder die unterstellten „Schatten“-Preise des Nicht-Marktbereiches, messen

die Opportunitätskosten des Einsatzes knapper Ressourcen, und der ökonomische

Ansatz macht für die Reaktion auf „Schattenpreise“ die gleichen Vorraussagen

wie für die Reaktion auf Marktpreise.“ Becker, Gary S. (1982): S. 5

[75] Vgl. Kuhn, Thomas / Mauer, Andrea (1995):

S. 143

[76] Der ökonomische Ansatz versucht menschliches

Verhalten unter verschiedensten Umständen und Situationsbedingungen zu

erklären. Er unterstellt den Wirtschaftsakteuren – Individuen, Unternehmen,

Nationen – nutzenmaximierendes Verhalten und stabile Präferenzen, deren

Handlungen über Märkte koordiniert und in Einklang (ins Gleichgewicht)

gebracht werden. Vgl. Becker, Gary S. (1982): S. 3f

[77] Vgl. Becker, Gary S. (1982): S. 6

[78] Helmstädter, Ernst (1995): S. 35

[79] Die Neoklassik geht davon aus, dass Angebot

und Nachfrage den Preis regeln und damit ein Gleichgewicht erreicht wird.

Vgl. Varian, Hal R. (1999): S. 293

[80] Vgl. Helmstädter, Ernst (1995): S. 35

[81] Sie gilt demnach als eine exogene Variable,

was damit zu begründen ist, : „...daß es sehr viele ökonomische Fragestellungen

gibt, deren Lösung nicht in kritischer Weise vom Zeitbedarf oder dem Zeitablauf...“

abhängen Helmstädter, Ernst (1995): S. 34

[82] Vgl. Richter, Rudolf / Furubotn, Eirik G. (1996):

S. 500

[83] „Ein völlig rationales Individuum hat die Fähigkeit,

alles vorherzusehen, was geschehen könnte, und die möglichen Vorgehensweisen

gegeneinander abzuwägen und sich zwischen ihnen optimal zu entscheiden,

und zwar augenblicklich und kostenlos.“ Kreps (1990), zitiert in Richter,

Rudolf / Furubotn, Eirik G. (1996): S. 4

[84] „Wenn Präferenzen über die Zeit stabil sein

sollen, obwohl periodisch neue Güter auf den Markt kommen, so müssen die

Entscheidungssubjekte im System „vollständig rational“ sein.“ Richter,

Rudolf / Furubotn, Eirik G. (1996): S. 502

[85] Das Zeitbudget ist dementsprechend optimal eingeteilt,

wenn der Grenznutzen der Zeit auf allen Ausgabesektoren gleich ist. Vgl.

Linder, Staffan B. (1972): S. 13 und Helmstädter, Ernst (1995): S. 39

[86] Helmstädter, Ernst (1995): S. 38. Die Darstellung

verdeutlicht die Abstraktion mit der Zeit in der neoklassischen Theorie

behandelt wird. Vereinfacht gedeutet kann man sie wie folgt lesen: Auf

den drei Ordinaten ist der linear abfallende Grenznutzen der Zeit bei

Verwendung auf Marktgut A, B oder C abgetragen. Die dünnen Grenznutzenlinien

werden in der Abzissenrichtung verschoben (□-Punkte). Der rechte

Rand des verfügbaren Zeitbudgets wird zum Schnittpunkt mit der dritten

dick ausgezogenen Grenznutzenlinie gebracht und der Schnittpunkt mit der

ersten Ordinate verbunden, wodurch man die optimale Zeiteinteilung erhält

(○-Punkte). Vgl. Helmstädter, Ernst (1995): S. 39

[87] Autoren, wie Ernst Helmstädter oder L.A. Boland

weisen darauf hin, dass die neoklassische Theorie durchaus geeignet sei,

die optimalen Einteilung eines Zeitbudgets zu errechnen. Vgl. Helmstädter,

Ernst (1995): S. 37-39 und Boland, L.A. (1988): S. 102

[88] Becker versucht dies im Abschnitt: Die Allokation

von Zeit und Gütern im Zeitablauf. Vgl. Becker, Gary S. (1982): S.

130-145. Diese Mehrperiodenfunktion, wäre aber formal wiederum nur stabil,

wenn jemand schwerwiegende Veränderungen in seiner Zukunft richtig ‚vorhersehen’

würde, beispielsweise eine Verletzung, was wiederum eine Präferenzverschiebung

zu Gunsten des elementaren Gutes ‚Gesundheit’ zur Folge hätte und somit

Beckers Grundannahmen sprengen würde, da gerade Präferenzänderungen ausgeschlossen

wurden. Vgl. Richter, Rudolf / Furubotn, Eirik G. (1996): S. 501

[89] Quelle des einzelnen Marktgleichgewichts-Modells:

In Anlehnung an Varian, Hal R. (1999): S. 292. „Ein Gleichgewichts

[p*] liegt dann vor, wenn bei diesem Preis die Menge, welche die Leute

anbieten wollen, gleich der Menge die Leute nachfragen wollen [q*].“ Varian,

Hal R. (1999): S. 293

[90] In der Tat sind die Annahmen der orthodoxen

neoklassischen Theorie so restriktiv, dass sie das Ergebnis gewisser Maßen

voraussetzen: „In einem Allgemeinen Gleichgewichtsmodell vom neoklassischem

Typus ist das Optimierungsproblem klar erkennbar, und man kann von den

genau spezifizierten Daten und Ausgangsbedingungen des Systems glattweg

zur Bestimmung der Pareto-optimalen Lösung fortschreiten. Praktisch ist

also das, was wir für die Lösung brauchen, von Anfang an bekannt.“ Vgl.

Richter, Rudolf / Furubotn, Eirik G. (1996): S. 495

[91] „Remember that TIME is Money. He that can earn

Ten Shillings a Day by his Labour, and goes abroad, or sits idle one half

of that Day, tho’ he spends but Sixpence during his Diversion or Idleness,

ought not to reckon That the only Expence; he has really spent or rather

thrown away Five Shillings besides.” Benjamin Franklin 1748 zitiert nach

Biervert, Bernd / Held, Martin [Hrsg.] (1995): S. 7

[92] „Eine ökonomische Theorie, die der Kreativität,

dem Neuen und damit der Zeit gerecht werden will, muß Klarheit darüber

haben, daß Gegenstand wirtschaftlicher Entscheidungen keine objektiven

Tatbestände im engeren Sinne sein können.“ Dietl, Helmut (1993): S. 27

[93] „Die Wirtschaftstheorie mit ihrem statischen

Ansatz ist, was das Zeitproblem betrifft, bisher nur von begrenztem Nutzen

gewesen.“ Innis, Harold A. (1991): S. 132

[94] Vgl. Richter, Rudolf / Furubotn, Eirik G. (1996):

S. 1 „Man ist zwar auf seinem Ausflug in die neoklassische Gleichgewichtstheorie

zwar allseits von Tauschprozessen umgeben, doch die Frage, wer dafür sorgt,

daß die Verpflichtungen eingehalten, vereinbarte Preise bezahlt und wodurch

Vereinbarungen überhaupt erst möglich werden, wird weder gestellt noch

beantwortet. [...] Tauschprozesse werden durch Sprache, Geld, Verfügungsrechte

und andere Institutionen ermöglicht.“ Dietl, Helmut (1993): S. 33

[95] Vgl. Veblen, Thorstein (1986): S. 186

[96] Vgl. North, Douglass C. (1994): S. 360

[97] „The analytical framework is a modification

of neoclassical theory. What it retains is the fundamental assumption

of scarcity and hence competition and the analytical tools of microeconomic

theory. What it modifies is the rationality assumption. What it adds is

the dimension of time.” North, Douglass C. (1994): S. 359

[98] Vgl. Richter, Rudolf / Furubotn, Eirik G. (1996):

S. 503

[99] Vgl. Richter, Rudolf / Furubotn, Eirik G. (1996):

S. 5

[100] Institutionengefüge (institutional matrix,

institutional framework) stellen das aus mehreren Institutionen bestehende

Umfeld dar, welches ‚die Spielregeln’ für das Verhalten eines Nutzenmaximiers

vorgibt. Vgl. North, Douglass C. (1994): S. 361

[101] Vgl. Richter, Rudolf / Furubotn, Eirik G.

(1996): S. 3

[102] Richter, Rudolf / Furubotn, Eirik G. (1996):

S. 4

[103] Asymmetrische Information treten immer dann

auf, wenn ein Agent (Auftragnehmer) einen Informationsvorsprung vor einem

Prinzipal (Auftraggeber) hat. Vgl. weiterführend Richter, Rudolf / Furubotn,

Eirik G. (1996): S. 273ff

[104] Transaktionskosten sind die Kosten zur Benutzung

eines Wirtschaftssystems, insbesondere die Kosten zur Benutzung eines

Marktes. Diese entstehen hauptsächlich aus der Annahme von Reibungsverlusten

am Markt, für deren Minimierung Zeit und Mittel investiert werden müssen.

Transaktionskosten kann man in sechs Transaktionskostentätigkeiten unterteilen:

Suche, Inspektion, Vertragsabschluss, Erfüllung, Überwachung, Durchsetzung.

Vgl. u.a. Richter, Rudolf / Furubotn, Eirik G. (1996): S. 9 und 292

[105] Zu den Budget- und Zeitrestriktionen gesellt

sich nun auch eine Informationsrestriktion.

[106] Im Sinne der Transaktionskosten ist es schlichtweg

zu teuer bzw. unmöglich herauszufinden, was in der Zukunft passiert. Vgl.

Richter, Rudolf / Furubotn, Eirik G. (1996): S. 195

[107] „Verhalten in einer Welt mit Friktionen kann

sehr unterschiedlich sein, weil die einzelnen Akteure sowohl die Gegenwart

als auch die Zukunft unterschiedlich sehen.“ Richter, Rudolf / Furubotn,

Eirik G. (1996): S. 492

[108] Vgl. Richter, Rudolf / Furubotn, Eirik G.

(1996): S. 496

[109] „Die Freiheit bei der Zuordnung knapper Mittel

auf zukünftige Ziele zerstört alle Ambitionen theoretischer Prognosemodelle.

Die Zukunft ist offen.“ Dietl, Helmut (1993): S. 30

[110] Man unterscheidet allgemeine operationelle

Regeln des Marktes, welche das Verhalten der Marktteilnehmer einschränkt,

wie beispielsweise Zeiteinheiten, Maße, Sprache, Schrift etc. und (transaktions-)

spezifische operationelle Regeln, wie die Transaktionstätigkeiten. Vgl.

Richter, Rudolf / Furubotn, Eirik G. (1996): S. 291

[111] Der Schlüssel zu diesen Pfadabhängigkeiten

sieht North in der entwickelten Kultur, denn Pfadabhängigkeiten bedingen

den starken Einfluss der Vergangenheit auf die Zukunft. Vgl. North, Douglass

C. (1994): S. 364

[112] Vgl. North, Douglass C. (1994): S. 360

[113] North, Douglass C. (1991): S. 97

[114] Auch die vorkategoriale Zeit ist zwangsläufig

durch unsere Kognition geprägt, da wir nur so beschreiben können, wie

wir sie uns vorstellen.

[115] Vgl. Dietl, Helmut (1993): S. 71

[116] Im folgenden werden Arbeitszeit und Freizeit

nicht explizit behandelt, da die im speziellen die Institutionen der Zeit

beschrieben werden sollen und nicht zeitliche Institutionen.

[117] Die rationale Planbarkeit dieser abgeleiteten

Institutionen ist im Hinblick auf die Komplexität der Zeit-Konzepte problematisch,

da sie nicht innerhalb einer Generation realisierbar sind. Wie Elias schreibt:

„Menschliches Wissen, das ist die Vorstellung, die ihm zugrunde liegt,

ist das Ergebnis des langen, anfangslosen Lernprozesses der Menschheit.

Jeder einzelne Mensch, wie groß sein innovatorischer Beitrag auch sein

mag, baut auf einem schon vorhandenen Wortschatz auf und setzt ihn fort.

Mit dem Wissen von der Zeit verhält es sich nicht anders.“ Vgl. Elias,

Norbert (1984): S. XII

[118] Angelehnt an Dietl, Helmut (1993): S. 38 und

72

[119] Als kleiner Vorgriff auf Kapitel 3 sei erlaubt,

dass die Medien, welche laut Harold Innis unsere Tradeways of Mind bilden,

auch die Zeit an sich geprägt hat, da Zeit nur durch ihre Messinstrumente,

die Medien der Zeit (Uhr, Kalender) sichtbar ist. Oder wie Elias es beschreibt,

kommunizieren Menschen durch „...Signale, die nicht angeboren, die symbolische

Repräsentation all dessen sind, was sie erleben, und die als solche gelernt,

verbessert und von einer Generation an die nächste weitergereicht werden

können.“ Elias, Norbert (1984): S. 26

[120] Dies ist umso nötiger, da „...es bei der Analyse

ökonomischer Veränderungen immer unerläßlicher wird, die Bedeutung der

Einstellung zur Zeit einzuschätzen zu versuchen.“ Innis, Harold A. (1991):

S. 120

[121] Und tatsächlich haben Wissenschaftler versucht,

dem Jetzt, als der Schnittstelle zwischen Vergangenem und Künftigem, eine

Zeitspanne von ca. drei Sekunden zuzuweisen. So lange dauert der Integrationsprozess,

die Spanne, die zwischen der sinnlichen Wahrnehmung und der „Einbettung“

ins Gehirn liegt. Vgl. Lotter, Wolf (2000): S. 89 und Winterhoff-Spurk,

Peter (1989): S. 62

[122] Vgl. Bergson (1919) zitiert nach Hinz, Arnold

(2000): S. 21

[123] „Unser vergangenes Seelenleben bedingt ganz

und gar unseren gegenwärtigen Zustand, ohne ihn in einer notwendigen Weise

zu bestimmen.“ Bergson (1919) zitiert nach Hinz, Arnold (2000): S. 26

[124] Vgl. Hinz, Arnold (2000): S. 34

[125] „Nur im Erleben der Menschen gibt es die gewichtigen

Scheidelinien zwischen dem, was »heut«, was »gestern« und was »morgen«

ist.“ Vgl. Elias, Norbert (1984): S. 52

[126] Vgl. North, Douglass C. (1991): S. 98f

[127] Vgl. Rinderspacher, Jürgen P. (1989):

S. 92

[128] So war der griechische Gott Kronos (Chronos)

der Gott der Saat und der Zeit. Vgl. Borst, Arno (1990): S. 95

[129] Vgl. Innis, Harold A. (1991): S. 123 und Rinderspacher,

Jürgen P. (1989): S. 92

[130] Vgl. North, Douglass C. (1991): S. 98

[131] Vgl. weiterführend Innes, Harold A. (1991):

S. 123-130 und Richards, E.G. (1998): 43-63

[132] Der heilige Benedikt ersonn die rituelle Aufteilung

des Tages in einer strengen Zuordnung von Tätigkeiten zu den ‚Horen’,

welche später zum Vorbild für Kaufleute wurde. Der Benediktinerorden erfand

zur Einhaltung dieser Ordnungen die ersten mechanischen Uhren. Vgl. Rifkin,

Jeremy (1988): S. 106ff

[133] Noch heute gilt der Kalender gemäß der Kalenderreform

Pabst Gregor XIII von 1582. Vgl. Innis, Harold A. (1991): S. 129

[134] Vgl. Innis, Harold A. (1991): S. 129

[135] Die Suche nach dem Längengrad war für mehrere

Jahrhunderte die Schlüsselfrage für die erfolgreiche Seefahrt und den

damit verbundenen Handel. Bereits Galilei hatte 1598, angespornt durch

die finanzielle Belohnung Philipp III von Spanien, seine Beobachtungen

des Jupitermondes so weit verfeinert, dass er dachte, mit ihnen den Längengrad

bestimmen zu können. In seinen Ephemeriden – den Aufzeichnungen

der täglich wechselnden Konstellationen von Sonne, Mond und Planeten zueinander

- sah er den Schlüssel zum Längengrad. Da die Beobachtung der kleinen

Jupitermonde auf See nicht möglich war, brauchte es noch fast Zweihundert

Jahre bis das Längengrad-Problem gelöst war: Durch die Erfindung der H4,

einem transportablen und genauen Zeitmesser, für deren Konstruktion der

Erfinder John Harrison fast sein ganzes Leben aufgewendet hatte. Motiviert

wurde er durch die 20.000 Pfund Preisgeld des 1714 ausgeschriebenen Preises

der britischen Längengrad-Kommission. Vgl. weiterführend Sobel, Dava (1995)

[136] Seit 1884 ist das Maß der Weltzeit der Null-Meridian,

der durch das Greenwich-Observatorium in England verläuft. Die „Co-Ordinated

Universal Time“ (UTC), welche auch als Greenwich Mean Time (GMT) bekannt

ist, unterteilt die Welt ausgehend von 12.00 Uhr Mittags in Greenwich

in 24 Zeitzonen, welche sich in jeweils einer Stunde Zeitunterschied ante-meridian

(a.m.) oder post-meridian (p.m.) ausdrücken. Die Einführung dieser Standard-Zeit

war weitgehend wirtschaftlich getrieben: „In cases when business men seperated

by long distances make contracts by telegraph, the engangements will be

free from all ambiguity as to time. Both parties will be bound absolutely

by the same notation.“ Fleming, Sanford (1889): S. 357. Anhang B zeigt

die alphabetische (!) Aufteilung der Standard-Zeitzonen nach Sanford Fleming.

[137] Die damals erfolgreichste Ingersoll-One-Dollar

Uhr wurde Anfang des 20. Jahrhunderts 40 Millionen mal verkauft und somit

„The watch that made the Dollar famous“ Vgl. www.timex.com

[138] Vgl. Innis, Harold A. (1991): S. 131

[139] Vgl. Lash, Scott / Urry, John (1994): S. 228

und Rifkin, Jeremy (1987): S. 115

[140] Die Normal-Zeit GmbH bewarb ihre Stechuhren

1923 u.a. mit den Worten: „Erzieht zur Pünktlichkeit“ Vgl. Anhang B

[141] Vgl. Anhang B

[142] „Die Uhr, nicht die Dampfmaschine ist die

wichtigste Maschine des Industriezeitalters [...].“ Lewis Mumford zitiert

nach Levine, Robert (1999): S. 101

[143] „Uhren sind genau das; sie sind nichts als

menschengeschaffene physikalische Wandlungskontinuen, die in bestimmten

Gesellschaften als Bezugsrahmen und Maßstab für andere soziale oder physikalische

Wandlungskontinuen standardisiert werden.“ Elias, Norbert (1984): S. 12

[144] Das ein Jahr 365,5 1/4 Tage mit je 24 Stunden

hat, von denen jede 60 Minuten beinhaltet, die sich in 60 Sekunden unterteilt,

reicht für den Alltag. Mit sogenannten Atomuhren wird die exakte Sekunde

heute mit der Strahlungsschwingung des Caesiumatoms 133 gemessen. Eine

Sekunde besteht demnach aus 9 192 631 770 Schwingungen.

Vgl. Lotter, Wolf (2000): S. 89. Zum Vergleich: Die genaueste Uhr, welche

1773 die Zeit anzeigte, ging ‚nur’ ein drittel Sekunde pro Tag falsch.

Vgl. Sobel, Dava (1995): S. 195

[145] Zur Geschichte der Zeit siehe vertiefend:

Whitrow, Gerald (1991)

|