| |

|

| |

|

Allokation von Medien-Zeit

|

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

] |

| |

|

| Inhalt |

] |

| |

] |

| |

] |

| |

] |

| |

] |

| |

] |

| |

|

| |

] |

| |

] |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

] |

|

»Media, by altering the environment, evoke in us unique

ratios of sense perceptions. The extension of any one sense alters the

way we think and act – the way we perceive the world. When these ratios

change, men change.«

Marshall McLuhan [1]

3 Medien-Zeit

Die Zeit verhält sich zur Uhr, wie das Denken zu den Medien. Die Uhr

‚enthält’ gewissermaßen die Zeit,

[2] wie die Medien das Denken ‚enthalten’, da Zeit nicht ohne die

Uhr wahrnehmbar wäre und Gedanken wären nicht vermittelbar ohne Medien.

Doch auch wenn die Zeiger einer Uhr stillstehen und der Fernseher abgeschaltet

ist, gehen die Zeit und das Denken weiter, denn Uhren sind nicht

die Zeit, wie auch Medien nicht das Denken sind. Beide halten nur Schritt

mit ihnen – wenn sie können. So wie die beschriebene kategoriale Zeit

Ergebnis menschlichen Handelns ist, vermittelt folglich auch die Uhrzeit

unsere erdachte Zeit. Damit ist die Uhr das spezifische Medium

der Zeit, welches die gesellschaftliche Zeit vermittelt, auf deren Takt

unsere Wahrnehmung von Medien beruht. Damit Medien aber in der Wahrnehmung

funktionieren, muss sich die zeitliche Technik der Medien unsichtbar machen,

da wir sonst keine Kontinuität, sondern nur technische Vertaktung wahrnehmen

würden. [3] Diese unsichtbare Medien-Zeit geht in den gesellschaftlichen

Alltag und ihre Produktionsmittel über – so weit, dass der Mensch nur

existiert, indem er mit den technischen Apparaturen seiner Zeit kommuniziert,

[4] die ihrerseits Zeit-Apparaturen sind: Medien. Wie Marshall McLuhan

uns nahe legt, verändern sich die Menschen, wenn sich ihre Medien, die

Ausweitungen ihres Nervensystems, ändern. Die Zeitgestalten der Medien

bedingen folglich die Art und Weise, wie Individuen ihre eigene Zeit gestalten.

Um diese Transformation der Medien-Zeit, von den technischen Geräten in

die Gewohnheiten der Individuen, nachzuvollziehen, werden im folgenden

die mehr oder weniger versteckten Zeitlichkeiten der Medien herausgearbeitet.

3.1 Über das Verständnis des Medialen

»Bist du, Leser, denn sicher, daß du meine Sprache verstehst?«

Jorge Louis Borges [5]

Um den Einfluss, die Funktionsweise und die Wirkung der Zeit auf Medien

und von Medien auf die Zeit präziser untersuchen zu können, wird zunächst

der Medien-Begriff, der den nachfolgenden Ausführungen zugrunde liegt,

geschärft.

Der Begriff des Medialen verweist auf eine Vielzahl von Konnotationen,

welche in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen unterschiedlich betrachtet

werden und sich zumindest bezüglich Gegenstand und Funktionsweise differenzieren

lassen. Sicher ist, dass Medium „Mitte“ und „Mittleres“, „Vermittlung“

und „Vermittler“ heißt und somit eine Frage nach dem Wesen der Medien,

immer eine Frage nach der Beschaffenheit, der Tätigkeit und Rolle dieses

„Dazwischen“ sein muss. [6]

Ein ‚enger’ Medienbegriff versteht pars pro toto die Massenmedien Film,

Hörfunk, TV, Zeitung und Zeitschriften sowie in neuerer Zeit das Internet

als ‚die Medien’. Der Zugang über diese publizistischen Medien trägt den

klassischen Medienbegriff in sich, welcher Medien als Werkzeuge der Übertragung

und Speicherung von Informationen versteht.

[7] Dieser Begriff arbeitet mit einer Transportmetapher, bei der

das Medium als ein ‚Behältnis’ fungiert, in welches ein Sender eine Botschaft

hineingibt und diese auf mehr oder weniger direktem Wege zum Empfänger

schickt. Einmal angekommen, kann das Behältnis ‚geöffnet’ und die Nachricht

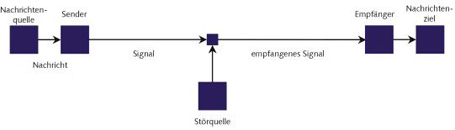

‚gelesen’ werden. [8] Dieser

in Abbildung 7 schematisierte lineare und mathematisch berechenbare [9] Übertragungsbegriff prägte den Medienbegriff

der empirischen Soziologie wie auch der Kommunikationsforschung, welche

berechnen und erfragen, wie viel von dem, was als Nachricht ‚in’ das Medium

gegeben wurde, beim Empfänger schließlich ankommt, sowie den des traditionellen

Journalismus, welcher mit der Lasswell-Formel von 1927: „Wer sagt was,

warum, wie und mit welchem Effekt zu wem?“

[10] arbeitet, [11] bis hin zu dem der Medienökonomie, welche sich noch immer

ausschließlich als Ökonomie der Massenmedien versteht. [12]

Abbildung 7 - Kommunikationssystem

nach Shannon/Weaver 1964 [13]

Fungiert das Medium jedoch nur als Behältnis für eine Botschaft, so müsste

es möglich sein, jede beliebige Botschaft in ein beliebiges Medium zu

verpacken, und jeder beliebige Empfänger müsste ein und dieselbe Botschaft

daraus lesen. Oder technokratisch ausgedrückt: Die Signale einer Nachricht

lassen sich – wie in der Grafik abgebildet – von beliebigen Empfängern

wieder zur Nachricht zusammensetzen, wenn nur die Störung – das Rauschen

– hinreichend gering ist.

Eine Öffnung dieses klassischen Medienbegriffes wurde um 1950 von Harold

A. Innis eingeleitet, da dieser erkannte, dass sich das, was in einem

Medium transportiert werden soll, dem Transportmittel anpassen muss. ‚Inhalte’

müssen laut Innis immer in Abhängigkeit ihrer Transportwege betrachtet

werden. [14] Die Denkmöglichkeiten - die „Tradeways of

Mind“ - sind durch die Apparate limitiert, denn Medien können immer nur

das aussagen, was ihre technische Struktur zulässt. Marshall McLuhan erweiterte

und radikalisierte diesen Ansatz, indem in seiner Konzeption jedes Werkzeug

zu einem Medium wird, wenn es auf den Verwendungszusammenhang zurückwirkt.

Durch die Interpretation, Medien als Ausweitung des Nervensystems zu verstehen, [15] hat McLuhan den Grundstein

für eine Medienwissenschaft gelegt, die ihren Gegenstand als systematisierbare

Objekte verstehen, welche das, was sie speichern, verarbeiten und vermitteln

unter Bedingungen stellen, die sie selbst schaffen und sind. [16]

Dieser ‚erweiterte’ Medienbegriff ist nicht unproblematisch, da durch

ihn auch contra-intuitive Gegenstände wie Kleidung, Flugzeuge oder das

Fahrrad als Medien definierbar wären.

[17] Ein Medienbegriff, der anwendbar sein will, darf deshalb nicht

mit Marshall McLuhans Aussage „Das Medium ist die Botschaft“ enden, damit

er nicht droht, in die Willkürlichkeit abzugleiten. „Wenn Alles Medium

wäre, dann wäre Medium Nichts.“ [18] So muss es ein Begriff des Medialen leisten, alle Einzelmedien

weitestgehend zu verbinden, die Spezifik eines Mediums zu differenzieren

und schließlich das Mediale vom Nicht-Medialen zu unterscheiden. Um diesem

Anspruch gerecht zu werden, wird ein Medium im folgenden als Schichtung

aus drei Ebenen verstanden:

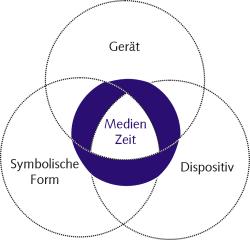

[19]

- Die erste Schicht ist die der „Geräte“, die technische Präsenz eines

Mediums. Diese Objektschicht umfasst reale Gegenstände, Hardware, Maschinerie

und auch konkrete Institutionen, wie Fabriken oder Behörden. Sie beinhaltet

den Zweck eines Mediums, beispielsweise die Übertragung oder Speicherung.

- Die zweite Schicht ist die des „Dispositivs“. Das Dispositiv ist

im engeren Sinne eine „...Anordnung von Körpern, Oberflächen, Lichtern

und Blicken; in einer Apparatur, deren innere Mechanismen das Verhältnis

herstellen, in welchem die Individuen gefangen sind.“

[20] Diese Zusammenballung von Bedingungsgefügen kann erstens als

physische Anordnung und zweitens als kognitive Prägung verstanden werden,

welche das Verhalten von Menschen determiniert.

- Die „Symbolische Form“ [21] bildet die dritte Schicht,

jene, die den von einem Medium vermittelten Weltzugriff darstellt. [22] Die Schicht des Symbolischen beinhaltet die Möglichkeit der

Sinnstiftung. Sinn „...nicht mehr als Bezug auf Höheres, Äußeres, sondern

als Voraussetzung gemeinschaftlichen, temporalisierten und sachbezogenen

Handelns überhaupt.“ [23]

Medien bestehen demnach gleichzeitig aus ihrer Technik, die ihre Funktion

prägt, aus ihrer Struktur, die, als Teil der Lebenswelt, die Wahrnehmung

prägt, [24] und, durch sinnhaftes Handeln [25] in ihrer symbolischen Form geprägt, auch

aus ihrer Kultur. Sie sind das „...Verschiedene im Selben...“ [26] , welches sich in den drei Kräftefelder systematisieren lässt,

in denen sich ein Medium ausbildet und wirkt. [27] Erst das Mediale als Einheit dieser Binnendifferenzen

zu betrachten, erlaubt eine vielschichtige und doch strukturierte Analyse

der Medien-Zeit, die demnach wie folgt definiert werden kann: Medien-Zeit

ist die Einheit der zeitlichen Differenzen, die aus den Schichtungen des

Medialen hervorgehen.

[28]

Abbildung 8 - Die medialen

Schichten der Medien-Zeit

In diesem Verständnis dient die in Abbildung 8 dargestellte Strukturierung

der Medialität im folgenden als Basis für die Analyse der Medien-Zeit.

Dabei wird untersucht, wie ‚herkömmliche’ chronometrische Zeiten der Medien-Technik

zu zeitlichen Dispositiven führen, welche sinnstiftend symbolisch überformt

werden und somit neue Zeitkonzepte in der Mediennutzung generieren. [29]

3.2 Technische Medien-Zeit

»Film ist 24mal Wahrheit pro Sekunde«

Jean-Luc Godard [30]

Aufbauend auf dem beschriebenen Sender-Empfänger-Modell lässt sich die

technische Medien-Zeit in die zeitliche Codierung eines bewegten Inhaltes,

die zeitlichen Vertaktung des Apparates und die Dauer der Übertragung

aufteilen. Maßgebend für alle diese technischen Zeitlichkeiten sind zeitliche

Intervalle, [31] die im folgenden als Bewegungsintervall, technisches Intervall

und Übertragungsintervall erläutert werden.

3.2.1 Bewegungsintervall

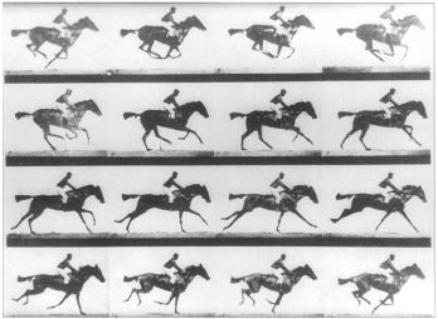

Das Bewegungsintervall soll anhand der ersten Medientechnik, welche die

Zeit im Namen trägt, erläutert werden: Der Chronophotographie. Eingebettet

in die neuen Zeiterfahrungen des späten 19. Jahrhunderts, [32] war die Chronophotographie die erste Technik

zur detailgetreuen Abbildung von Bewegungen. [33] Die ursprüngliche Intention der Chronophotographie galt zunächst

der wissenschaftlichen Erkundung des Bewegungsapparates, wie Abbildung

9 zeigt. Die von Eadweard Muybridge und Jules Marey nahezu parallel entwickelten

Verfahren waren so nicht mehr nur Foto und doch noch nicht Film. [34]

Abbildung 9 - Reihenfotografie

eines Reiters von Eadweard Muybridge

[35]

Die Darstellung von Zeit über die Zerlegung einer Zeitspanne in diskrete

Einheiten ist als grundlegendes Prinzip der medialen Darstellung von Zeit

zu betrachten: Die Vermittlung von Zeit erfolgt beispielsweise in den

Sekunden der Uhr, den Einzelbildern des Films oder in den Buchstaben der

Schrift in abstrakten, technisch generierbaren Einheiten.

[36] Demnach können Medien, von der Sprache bis zum Computer, nie

ohne zeitliche Komponente existieren. Die Abstraktion des Medialen hat

in der ausdehnungslosen Einheit des digitalen Rasters zwischen Null und

Eins vorerst ihr kleinstes Element gefunden. Denn um Null und Eins voneinander

zu unterscheiden, benötigt es ein digitales Intervall als kleinste zeitliche

Einheit der Medien, welches auch durch die ‚Echtzeit’ der Digitalität

nicht verschwinden kann. Diese Intervalle zwischen den internen technischen

‚Zuständen’ eines Mediums machen folglich die zeitliche ‚Substanz’ eines

Mediums aus.

3.2.2 Technisches Intervall

In Abgrenzung zur den Medien der Gutenberg-Galaxis haben elektronische

Medien, wie der Film, das Fernsehen, Hörfunk und der Computer besondere

zeitliche Intervalle, die in ihre Funktionsweise eingeschrieben sind.

Diese technischen Intervalle sind in Einheiten der Sekunde und ihrer Bruchteile

mathematisierbar und physikalisch in Taktfrequenzen wie Bilder/Sekunde,

(Mega-) Hertz, Baud, etc. abbildbar. Sie bilden die Grundlage für die

Wahrnehmungsmöglichkeiten von Medien. [37]

Der Film benötigt beispielsweise eine mechanische Unterbrechung der Bilder

durch den ‚blinden’ Abstand auf dem Filmstreifen und einen Stroboskopeffekt,

welcher durch das Malteserkreuz gewährleistet wird.

[38] Die Bildpunkte des Fernsehens sind wiederum in Zeilen und Spalten

organisiert, welche zeitlich sukzessive ‚erscheinen’, aber als ganzheitlich

und zeitlich simultan aufgenommen werden. Das wahrgenommene Fernsehbild

generiert sich jedoch nicht aus der räumlichen Verteilung spatialer Bildpunkte

im Kontrast zu den Leerflächen – wie dies beispielsweise bei einem gerasterten

Zeitungsfotodruck der Fall ist – sondern nur in der Wahrnehmung

der zeitlichen Abfolge der sich ausbildenden, wandelnden oder verschwindenden

Bildpunkte. [39]

Diese Zeitlichkeiten sind sozusagen in die technischen Grundfunktionen

von Medien eingeschrieben. Es sind diese technischen, medieninternen Intervalle

erster Ordnung, welche es möglich machen, dass wir Schrift lesen, das

Fernsehbild erkennen, Sprache verstehen und Bewegung im Film wahrnehmen

können. Über diese internen Gerätezeiten der ‚Hardware’ hinaus, gibt es

jedoch auch eine zweite Ordnung der Intervalle: Die Übertragungsintervalle.

3.2.3 Übertragungsintervall

Die Länge der Übertragungsintervalle ist die technische Voraussetzung

der Vermittlungsgeschwindigkeit von Medien. Systematisiert lässt sich

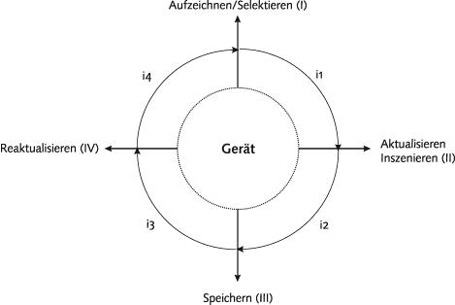

dies an einem Modell von Götz Großklaus erläutern, welcher vier ‚Medien-Zeit-Fenster’

beschreibt: [40] I. Aufzeichnen/Selektieren, II. Aktualisieren/Inszenieren,

III. Speichern und IV. Reaktualisieren. Der Ablauf des technisch-elektronischen

Transfers von Daten und Bildern wird durch die Länge der zeitlichen Intervalle

bestimmt, welche zwischen den einzelnen Phasen liegen und in der Abbildung

durch i1 bis i4 dargestellt sind.

[41]

Abbildung 10 - Übertragungsintervalle

Erklärt man die in der Grafik abgebildeten vier Medien-Zeit-Fenster am

Beispiel des Nachrichtentransfers, so befindet sich für den Mediennutzer

das sogenannte Gegenwartsfenster (II) – beispielsweise das, was er z.B.

aktuell auf dem Bildschirm sieht – tendenziell in einem Verhältnis von

früher zu III oder später zu I. Bei einer Live-Schaltung im Rundfunk können

die Intervalle zwischen Aufzeichnen/Selektieren, Aktualisierung/Inszenieren

und Speichern (i1 und i2) gegen Null tendieren. [42] Im Internet würde man hingegen

von Real-Time Übertragung sprechen, wenn das Intervall i3, d.h. die Zeit

der Reaktualisierung aus dem Speicher über eine elektronische Datenleitung

gegen Null tendiert. Ist ein Bild erst in einen Speicher abgesunken, [43] kann es dort unbestimmte Zeit ‚verweilen’,

bevor es reaktualisiert und erneut selektiert wird, um auf dem ‚Gegenwartsmonitor’

der Medien zu erscheinen.

Die beschriebenen technischen Zeitlichkeiten der Medien: die Bewegung,

die Vertaktung und die Übertragungsgeschwindigkeit, stellen die materiell-zeitliche

Grundlage dar, auf der die Dispositive der Medien-Zeit entstehen.

3.3 Dispositive der Medien-Zeit

»Raum und Zeit sind Denkweisen, die wir benutzen.

Raum und Zeit sind nicht Zustände, unter denen wir leben.«

Albert Einstein [44]

Dispositive der Medien-Zeit werden als Zeitgestalten, d.h. als zeitliche

Anordnungen, welche Medien ausformen, verstanden. Diese Zeitgestalten

entstehen durch die Korrelation der technischen Determinanten eines Mediums

mit dem vorherrschenden kategorialen Zeitbewusstsein der Gesellschaft.

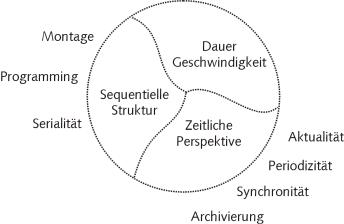

Wie in der folgenden Darstellung schematisiert, können diese Medien-Dispositive

in Dauer und Geschwindigkeit, sequentielle Struktur und zeitliche Perspektive

unterteilt werden:

Abbildung 11 - Die Dispositive

der Medien-Zeit

Diese einzelnen Zeitgestalten der Medien-Dispositive unterliegen ihrerseits

u.a. einem ökonomischen, einem ästhetischen [45] und einem technischen Dispositiv, welche durch die jeweils

aktuelle Zeitauffassung der Gesellschaft geprägt sind. So unterliegen

Dauer und Geschwindigkeit stärker technischen Zwängen, die sequentielle

Struktur mehr ästhetischen Gesichtspunkten und die zeitliche Perspektive

deutlicher ökonomischen Gesichtspunkten. Jedoch kann keine dieser Zeitgestalten

ausschließlich einem dieser Dispositive zugeordnet werden, da die Veränderung

des Einen immer eine Veränderung im Anderen nach sich zieht.

3.3.1 Dauer und Geschwindigkeit

Bezeichnet Dauer die Maßeinheit von abgrenzbaren Einheiten, so ist die

Geschwindigkeit das Maß für die Verkettung dieser Teile. Dies deutet auf

die enge Verknüpfung der medialen Gestalt der Geschwindigkeit mit jener

der Dauer hin. Denn je kürzer die Dauer aufeinander folgender medialer

Formen ist, um so höher ist ihre Geschwindigkeit. Diese chronometrische

Dauer ist die messbare ‚objektive’ Dauer einer medialen ‚Einheit’, in

welcher ein Medium genutzt oder wahrgenommen wird. Es ist dabei unerheblich,

ob man beispielsweise einen vollständigen Film betrachtet oder nur eine

Einstellung desselben Filmes. [46]

Dauer und Geschwindigkeit unterliegen darüber hinaus der individuellen

Zeitwahrnehmung. Beispielsweise wird versucht, über die Art und Anwendung

der sequentiellen Struktur, welche im folgenden Abschnitt beschrieben

wird, einem Film eine eigene Geschwindigkeit zu ‚geben’ und über die ‚Schnittgeschwindigkeit’

Spannung zu generieren. [47] Ein Kinofilm wird vom Konsumenten

somit nicht nach der chronometrischen Dauer in Minuten, sondern nach der

individuellen Dauer des Films bewertet, welche in der kompletten Sphäre

von „langweilig“ bis „atemberaubend“ verlaufen kann. Der Unterhaltungswert

von Kino- oder Fernsehfilmen basiert demnach geradezu auf der Ungleichwertigkeit

von chronometrischer und individueller Dauer.

[48]

Elektronische Medien benötigen aufgrund ihrer technischen Struktur eine

messbare Dauer zur Übermittlung ihrer Inhalte. Jeder Konsument sieht beispielsweise

einen Film 90 Minuten lang und wartet – gleiche technische Ausstattung

vorausgesetzt – die gleiche Zeit auf den Aufbau einer Internetseite. Printmedien

haben hingegen keine festgelegte Dauer zur Übertragung der Information.

Dadurch kann die individuelle Konsumlänge variieren. Auch Printmedien

versuchen jedoch die potentielle ‚Geschwindigkeit’ ihrer Rezeption zu

erhöhen. So wurde die Verbreitung des ‚langsamen’ Mediums Schrift durch

den Buchdruck [49] erheblich erhöht und die Rezeptionsgeschwindigkeit

über eine verbesserte Typografie gesteigert, d.h. die Geschwindigkeit

des Lesen und Schreibens wurde nach funktionalen Gesichtspunkten optimiert. [50]

Mediale Zeitlichkeiten entfalten demnach über ihre technischen Vorraussetzungen

spezifische Dauern, welche, wie erwähnt, trotz ihrer chronometrischen

Messbarkeit individuell wahrnehmbar sind. Zur Darstellung dieser Dauern

benötigen Medien eine sequentielle Struktur.

3.3.2 Sequentielle Struktur

Die sequentielle Struktur trägt der Tatsache Rechnung, dass sich nicht

alles gleichzeitig mitteilen lässt.

[51] Die Vermittlung von ‚etwas’ muss demnach sequenziert werden,

wodurch Komplexität ‚temporalisiert’ wird. [52]

Dieses Problem der zwingenden zeitlichen Determinierung ist bereits im

‚Urmedium’ der Sprache [53] wiederzufinden, denn die sprachliche

Darstellung ist immer linear, d.h. Sprache verzeitlicht zwangsläufig alles.

Über die Rhetorik, Grammatik und Semantik hinaus, hat die Sprache jedoch

eine hohe temporale Leistungsfähigkeit entwickelt, denn Gleichzeitiges

kann sprachlich ebenso ausgedrückt werden, wie nicht unmittelbar aufeinanderfolgende

und doch zusammengehörende Teile einer Aussage. Zeitliche Spannungsbögen

und Erwartungshaltungen können so durch die Struktur der Sprache aufgebaut

werden. [54] Die einzige Limitierung der

zeitlichen Darstellung der Sprache trägt die Sprache in sich selbst, da

sie die Begriffe und Denkweisen determiniert, in denen über Zeit ‚gesprochen’

werden kann. [55]

Darüber hinaus verfügt jedes Medium über unterschiedliche Techniken,

Inhalte nach einem eigenen Muster zu sequenzieren. So folgt ‚innere’ Sequenzierung

den Prinzipien der Montage, ‚äußere’ Sequenzierung, den Prinzipien

des Programming, und inhaltliche Sequenzierung den Prinzipien der Serialität

von Medieninhalten. [56]

Montage

Zur Erläuterung des zeitlichen Prinzips der Montage

[57] wird im folgenden exemplarisch auf das Beispiel des Films zurückgegriffen,

der eine feste zeitliche Abfolge bietet, in welcher die Elemente der Kadrierung

[58] in eine lineare Abfolge von Sequenzen gebracht werden. Die Montage

eines Filmes besitzt einen doppelten zeitlichen Charakter, da sie sich

aus der empirisch messbaren Zeit einer äußeren Bewegung – d.h. der Dauer

einer Einstellung – und der Zeit der inneren Bewegung – beispielsweise

der Dauer und Geschwindigkeit einer Kamerafahrt – zusammensetzt. [59]

Diese chronometrischen Zeiten allein sind jedoch nicht das, was als filmische

Zeit [60] beschrieben werden kann. So ist die reine

Abfolge von Bildern lediglich ein „Bewegungsbild“, aber noch kein „Zeitbild“. [61] Dies entsteht erst durch die

Montage, welche die Bilder des Films ‚in der Zeit’ organisiert. Die zeitliche

Folge des linearen ‚Vorher-Nachher’ kann in der Montage aufgehoben werden

und durch Rückblenden, Vorblenden, Parallel- und Schachtelmontagen, Rückwärtslauf,

Zeitraffer und Zeitlupe etc. neu kombiniert werden.

[62] Durch die Montage entsteht zunächst ein indirektes zeitliches

Filmbild. Erst der Zuschauer nimmt die Zeitlichkeit des Films war, indem

er die einzelnen Einstellungen der Montage innerhalb des Films in Bezug

zueinander setzt [63]

und darüber hinaus Bezug zu seiner individuellen – symbolisch überformten

– Zeitperspektive herstellt, um den Sinn des Filmes zu generieren.

[64] Darüber hinaus können im Film verschiedene Vergangenheitsschichten

gezeigt werden, die als alternative, gleichwertige Vergangenheiten angeboten

werden, welche alle gleichermaßen filmisch wirklich sein können, obwohl

sie chronometrisch unmöglich sind. [65] Die Zeit des Films setzt sich dementsprechend

aus der chronometrischen Dauer und der individuellen Interpretation der

Montage, der spezifischen Film-Zeit zusammen. [66]

Über den Film hinaus ist die Montage eine tief verankerte Kulturtechnik,

welche sich über den Film hinaus in Theater, Literatur

[67] , Musik, Architektur, Hörspiel, Fernsehen sowie in Flash-Animationen

wiederfindet. [68]

Die Produkte dieser inhaltlichen Sequenzierung können zudem in eine äußere

Zeitfolge gebracht werden, um sie in einem entsprechenden Programmrahmen

verfügbar zu machen.

Programming

Über die Montage hinaus ist das Programming

[69] eine zweite Form der Sequenzierung, welche Einzelbeiträge in

ein zeitlich vorgefertigtes Muster für den Rezipienten bringt.

[70] Von ‚weiten’ Programmkonzepten der Kino- und Theaterprogramme,

welche jährlich, monatlich und/oder wöchentlich geplant werden, über ‚feinere’

Programmkonzepte, welche bis in die Unterteilung der Stunde gehen, wie

z.B. beim Fernsehen [71]

und Hörfunk, bis zur buchstäblichen internen ‚Programmierung’ digitaler

Inhalte folgen Medienprodukte einem chronologisch ablaufenden Programm.

Die zeitliche Reihenfolge der Programmzeit ist dabei keineswegs homogen

oder beliebig, sondern erfolgt aus der engen Verschränkung der technischen

Möglichkeiten und der etablierten Zeitinstitutionen der Uhrzeit und der

Kalenderzeit. Lineare und zyklische Zeitstrukturen spielen demnach im

Programming eng zusammen.

Die Programmvorgaben eines Mediums sind dabei abhängig von seiner Technik

und der kulturellen Erwartung, welche durch die sinnstiftende symbolische

Formung entsteht. Hier wird die Schnittstelle deutlich, welche das Dispositiv

zwischen der technischen und der symbolischen Kraft eines Mediums bildet.

Diese Schnittstelle zeigt sich bereits im Wandel der Programmgeschichte

des frühen Kinos. So bestanden beispielsweise die Filmvorführungen der

Brüder Lumière 1895 nicht aus abendfüllenden Spielfilmen, sondern aus

zehn bis fünfzehn oft nur drei Minuten langen Filmen, die in varietéähnlicher

Situation im Grand Café in Paris gezeigt wurden. Bald darauf entwickelten

sich eigene Programmstrukturen, wie die Wochenschau, der Kulturfilm und

der Spielfilm. [72] Diese

Programmstrukturen wurden durch das Fernsehen übernommen

[73] und teilweise gänzlich substituiert, da das Fernsehen aufgrund

seiner kürzeren Produktionsprozesse Informationssendungen und Nachrichten

zeitnäher gestalten konnte.

[74]

Die Produktions- und Übertragungsgeschwindigkeit des Fernsehens hat in

der Folge zur dominantesten Ausprägung von Programmzeiten geführt, die

nicht nur zur Strukturierung der Inhalte, sondern auch zu einer inhaltlichen

Gewichtung geführt haben. Diese inhaltliche Gewichtung, wie beispielsweise

die Prime-Time im Fernsehen oder das Morgenradio im Hörfunk stellt

im Wesentliche ein sinnhaftes Konstrukt dar, über das Zeitlichkeit im

Alltagskontext vermittelt wird. Während die Prime-Time ein stabiles zeitliches

Konstrukt der redaktionellen Medien geblieben ist, hat besonders die Ausfüllung

der sogenannten fringe hours

[75] dazu geführt, dass Rundfunkmedien tendenziell als „Medien ohne

Pausen“ bezeichnet werden. [76]

Starke Unterschiede im zeitlichen Programming entfalten sich über die

materiellen Speichereigenschaften von Medien. Beispielsweise sind Fernsehen

und Rundfunk in ihrer Grundkonzeption flüchtig, d.h. bei ‚Nicht-Einhaltung’

der vorgegebenen Zeit sind die Inhalte für den Konsumenten verloren. [77] Im Gegensatz dazu können Printmedien ihre Angebote nur im

Raum (auf dem Papier) verteilen, wodurch sie allerdings auch eine größere

zeitliche Unabhängigkeit bieten. Trotz der strengen zeitlichen Linearität

des Lesens sind es so auch die Zeitungen, welche es durch die Nicht-Flüchtigkeit

des Papiers und die Anordnung der Texte im Mosaik-Layout [78] ermöglichen, eine eigene zeitliche Priorität

und Reihenfolge einzuhalten, indem Abschnitte ausgelassen, überblättert

oder schlicht später gelesen werden können.

Von der inneren Sequenzierung der Montage und der äußeren Sequenzierung

des Programming, lässt sich die inhaltliche Sequenzierung der Serialität

abgrenzen.

Serialität

Serialität lässt sich nicht nur als Analyse von einzelnen Medienformaten,

wie der Fernsehserie, verstehen, sondern kann, wie die Montage und das

Programming auch, als medienübergreifende Kulturtechnik gewertet werden.

[79] Serialität lässt sich in die „Serienproduktion der Objekte“

und die „Serienproduktion der Inhalte“ unterscheiden. [80] Während die Serienproduktion

im Sinne der Massenproduktion von besonderem ökonomischen Interesse ist,

ist die inhaltliche Serialität – primär als ‚Wiederkehr’ begriffen – konzipiert,

um Medien-Ereignissen ihre Okkasionalität zu nehmen und sie damit zu etwas

für den Konsumenten Vertrauten zu machen.

[81]

Jedwede mediale Serialität [82] baut so auf intertextuelle

Zitate [83] auf. Der Reiz des Seriellen besteht in der

Verknüpfung eines Medieninhaltes mit anderen bereits rezipierten Medieninhalten,

welche in die „Enzyklopädie“

[84] des Mediennutzers eingegangen sind. Neue Informationen werden

somit ständig mit alten abgeglichen, beziehungsweise das Lernen von Neuem

funktioniert nur über die Bezugnahme auf Altes. [85]

Medien übernehmen durch die Serialisierung von Inhalten vorkategoriale

Zeitstrukturen, welche durch die relative Abgeschlossenheit einzelner

Episoden und der periodischen Wiederkehr – analog zu Jahreszeiten, Tag

und Nacht – die Tendenz zur Unendlichkeit haben. Diese potentielle Unendlichkeit

wird nicht eintönig, da mediale Serialität eben doch nicht auf reiner

Wiederholung aufbaut, sondern auf tendenziell endlosen Variationen eines

Schemas. [86] Die Innovation der medialen Serialität verbirgt sich vor allem

im ästhetischen Stil, mit der das Mediale auf vertraute Schemen aufbaut.

[87] Die mediale Serialität wird demnach durch Informationen konstituiert,

welche Medien verbreiten, indem sie voraussetzen, dass es andere Medien

bereits vor ihnen getan haben. [88]

Wie dargestellt sind Montage, Programming und Serialität medienübergreifende

Formen der zeitlichen Strukturierung. Diese Strukturen bieten dem Konsumenten

eine zeitliche Vorgabe, indem sie durch die Montage ihre Inhalte zeitlich

gestalten, in Form eines Programms diese Inhalte zeitlich planbar präsentieren

und anhand von seriellen Formen zeitliche Diskontinuität in eine zyklische

Kontinuität umsetzen. Über dieses Angebot der zeitlichen Strukturierung

hinaus generieren sie eine zeitliche Perspektive.

3.3.3 Zeitliche Perspektive

Die zeitliche Perspektive von Medien ist in ihrem Verhältnis zu Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft zu betrachten. Eines der wesentlichen Elemente der

perspektivischen Verortung von Medien ist deren Aktualität.

[89] Wie dargelegt wurde, lässt sich der Begriff der Aktualität in

seiner technischen Dimension als die schnelle Übermittlung eines Ereignisses

in einem Medien-Zeit-Fenster beschreiben. [90] Aktualität generiert sich demnach aus der

‚Gleichzeitigkeit’ von Ereignissen, deren Darstellung auf technisch synchronisierten

Medien beruht. [91] Dieser

‚Live’-Charakter der synchronen Übertragung prägt im Alltagsgebrauch immer

noch den ‚Wert’ der aktuellen Nachricht in sich.

[92] Die globale Vermittlung eines gemeinsamen, gleichzeitigen Zeitraums

wurde über die Institution der Weltzeit hinaus durch die weltweit operierenden

Nachrichtensender [93]

und das Internet weiter verstärkt. Doch Aktualität verweist nicht ausschließlich

auf eine chronometrische Qualität, sondern auf den Gegensatz zum nur Möglichen,

dem Potentiellen oder Virtuellen. Aktualität ist im medienzeitlichen Sinne

dementsprechend zweigeteilt: Die technische Übertragung impliziert Zeitgleichheit

und Simultanität, und die Speicherfunktion der Medien ermöglicht das Aktualisieren

von zeitlich entfernten Ereignissen, wodurch Medien als historiographisches

Archiv [94] dienen können. [95] Da allerdings nur über Speichermedien Geschichte überhaupt

aufbewahrt werden kann, [96]

unterliegt die gesamte Vermittlung des expliziten gesellschaftlichen

Wissens den Möglichkeiten, die Medien zur Speicherung und Darstellung

bieten. [97]

Die Ergänzung der frühen Übertragungstechnik Fernsehen durch verbesserte

Speichermöglichkeiten löste das Fernsehen über sehr weite Strecken von

der simultanen Übertragung [98] und bietet dem Fernbedienungsanwender

heute stattdessen reaktualisierte Inhalte als Information oder Unterhaltung

aus den letzten 100 Jahren.

[99] Allein das Wissen um die technische Möglichkeit der Gleichzeitigkeit

bestimmt somit die Erwartungshaltung, dass das Fernsehen auch in Zukunft

aktuell sei.

Aus diesem Grund kommt der Periodizität ein hoher Stellenwert beim Bezug

der Medien auf die Zukunft zu. In Abgrenzung zur Serialität bezeichnet

die Periodizität nicht einen inhaltlichen Zusammenhang, sondern eine zeitlich

starre Struktur eines Mediums, die stark an die Sekundärinstitutionen

der Zeit (Uhrzeit und Kalenderzeit) gebunden ist [100] und beispielsweise dessen

tägliches, wöchentliches oder monatliches Erscheinen festlegt. Periodizität

erleichtert chronometrische Aktualität durch Internalisierung des Wettbewerbsdrucks

in zeitlichen Normen. [101]

Dem Konsumenten gegenüber verschafft sie eine Stabilisierung seiner

Erwartungen gegenüber der Zukunft, da er sich darauf verlassen kann, dass

es 20.00 Uhr ist, wenn die Tagesschau anfängt, oder Montag ist, wenn der

Spiegel kommt.

Die Dispositive der Medien-Zeit basieren folglich auf dem kategorialen

Zeitmuster der vorgestellten Zeit-Institutionen und verfestigen diese

gleichzeitig. War dieser Prozess jedoch vormals auf das zeitliche Dispositiv

des Mediums Uhr beschränkt, arbeiten nun auch die Dispositive der Massen-Medien

als ‚Uhren’ und prägen dadurch das relevante kategoriale Zeitmuster der

Gesellschaft. [102] Diese Uhren nach denen das Individuum seinen

Weltzugriff organisiert, beruhen deshalb nicht mehr nur auf der mechanischen

Uhr und dem Kalender, sondern sind erweitert durch die „...symbolisch-repräsentativen

Entitäten [...], die wir Medien [...] nennen.“ [103]

3.4 Symbolische Formen der Medien-Zeit

»Alles Bewußtsein stellt sich uns in Form eines zeitlichen

Geschehens dar...«

Ernst Cassirer [104]

Wurde bis hierher gezeigt, dass die technischen Determinanten der Medien-Zeit

mediale Dispositive bilden, deren Funktion „...darin besteht, das jeweils

gültige Konzept kategorialer Zeit symbolisch zu manifestieren“ [105] , so wird im folgenden dargelegt, wie Individuen

diese medialen Dispositive sinnstiftend anwenden, um die Welt über sie

zu erschließen. Der ‚Weltzugriff’ über Symbole folgt dabei der Logik,

dass sich die Wirklichkeit nur über menschlich konstruierte Symbolwelt

erschließen kann: „Durch sie allein erblicken wir und in ihnen besitzen

wir das, was wir die »Wirklichkeit« nennen: denn die höchste objektive

Wahrheit, die sich dem Geist erschließt, ist zuletzt die Form seines eigenen

Tuns.“ [106] Wie beschrieben, bedingt die gesellschaftliche

Konstellation eine Koordination von Individuen in der Zeit. Da Menschen

aber kein ‚Sinnesorgan’ für Zeit haben, konstruieren sie Zeit, indem sie

sich über sozial institutionalisierte Medien, [107] wie die Uhren und den Kalender, auf kulturspezifische

Weise zueinander in Beziehung setzen. [108]

Wie in Kapitel 2 gezeigt, unterliegen die kulturellen Konzepte einer

Gesellschaft der Verfertigung ihrer zeitlichen Gewohnheiten. Folgt man

der vorgestellten Logik des Medialen, so wirken Medien, von ihrem Zweck,

beispielsweise zeitliche Intervalle zur Generierung eines Bewegungsbildes

einzusetzen, zum kulturellen Sinn, der durch diese Praktiken ausgelöst

wird. [109] Die zunehmend

wahrgenommene Beschleunigung von Medienprodukten lässt so die Medien-Zeit

häufig ausschließlich unter dem Licht der gesellschaftlichen Beschleunigungstheorie

– allen voran Paul Virilios Dromologie

[110] – erscheinen. [111] Diese Debatte unterstellt durch eine implizite Kultivierungsthese

die Übernahme medialer Geschwindigkeiten [112] in individuelles Handeln. Der direkte Zusammenhang

zwischen gesellschaftlicher und medialer Geschwindigkeit ist jedoch nicht

belegbar. [113] Durchaus

belegbar ist jedoch, dass mediale Geschwindigkeiten erlernbar sind und

auf andere Medien übertragen werden. [114] Demnach gibt es ein Angebot

von Zeitlichkeiten, welches von Rezipienten angenommen wird. Im folgenden

steht dementsprechend nicht die kulturtheoretische Debatte der Beschleunigung,

sondern vielmehr die Frage, wie Individuen mit den Zeitgestalten der Medien

umgehen, im Mittelpunkt. Bei dieser Betrachtung muss beachtet werden,

dass Individuen sich nicht nur in einem zeitlichen Dispositiv bewegen,

sondern in einem Chronotop – einem Netzwerk von Zeitlichkeiten [115] - in denen sie sich unterschiedlichen Zeitdisziplinen

anpassen, eigene Zeitstrategien und Zeittaktiken entwickeln und anwenden.

[116] Diese komplexen Zeitlichkeiten werden hier nur in einer Hinsicht

untersucht: Welchen Sinn erfüllen die zeitlichen Mediendispositive für

den Rezipienten bzw. was tragen Medien zur Individualzeit bei? Aufbauend

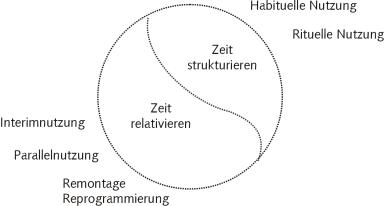

auf dem bisher dargelegten wird davon ausgegangen, dass Medien wie in

der folgenden Grafik dargestellt, zwei zeitliche Möglichkeiten zur Sinnproduktion

anbieten: Die zeitliche Strukturierung und somit Orientierung und die

zeitliche Relativierung, d.h. Flexibilisierung von Zeitlichkeiten.

Abbildung 12 - Die symbolischen

Formen der Medien-Zeit

3.4.1 Zeit strukturieren

Die Mediennutzung stellt eine komplexe Integrationsleistung der einzelnen

Individuen dar, die ihre Individualzeit im Chronotop ihrer sozialen Bezüge

ausbalancieren und für sich selbst zu einer sinnvollen und praktikablen

Struktur formen müssen.

[117] Die festen Zeitvorgaben der massenmedialen Programme ermöglichen

dabei mindestens zwei Nutzungsformen: die habituelle Nutzung und

die ritualisierte Nutzung. Durch Habitualisierung und Ritualisierung

kann dem Alltag im Tages- und Wochenverlauf ein bestimmter Rhythmus gegeben

werden. [118] Die habitualisierte

Mediennutzung verläuft nach individuellen Routinen, welche nicht erzwungen

sind, gleichwohl aber aus einer sozial erlernbaren Handlungsform bestehen

und so zur Entlastung von Entscheidungs- und Zeitdruck beitragen, indem

bewusst auf wiederholt erprobte Handlungsmuster zurückgegriffen wird.

Die ritualisierte Mediennutzung hingegen folgt der Intention kommunikativ

zu handeln und sozialen Kontakt herzustellen.

[119] Auch diese beiden Handlungsformen sind nicht scharf voneinander

zu trennen, da sie beide gemeinsame Ziele verfolgen können: Die ritualisierte

Mediennutzung des vorgegebenen Programming gibt der Serialität von Medien

eine spezielle Sinnkonfiguration, da über die Gemeinsamkeit sowohl sozialer

Kontakt, als auch soziale Anschlussfähigkeit generiert werden können.

Die habitualisierte Mediennutzung kann sowohl unter dem Aspekt der Gewöhnung,

aber letztlich auch unter dem Aspekt der Anschlussfähigkeit gesehen werden.

[120]

Habituelle Mediennutzung folgt dabei eher der zeitlichen Perspektive

eines Mediums. Beispielsweise wird durch die periodisch wiederkehrende

Aktualität der Nachrichten das einmalige, unerwartete Ereignis regelrecht

erwartbar [121] und schafft so über die diskontinuierliche

Aktualität kontinuierlich Anschlussfähigkeit. Habitualisierte und ritualisierte

Mediennutzung können somit zum Einen der Verortung von Subjekten in der

Zeit und zum Anderen der Verortung in der Gesellschaft dienen.

Durch die Synchronisation von öffentlicher und privater Zeit mittels

Massenmedien [122]

können Medien-Ereignisse als soziale Gleichzeitigkeit konstruiert und

erfahren werden. [123] Diese kulturelle Synchronisierung über die wiederkehrende

Nutzung eines gemeinsamen Zeitraums kann zur Herstellung subjektiver Sicherheit

beitragen, da sich der Mediennutzer über die Medien mit der gesellschaftlichen

Zeit verbindet, [124]

gleichwohl ‚in der Zeit’ ist und sich immer wieder über die bestehende

Ordnung absichern kann. [125]

Doch würde die sinnvolle Anwendung von Medien-Zeit in der Annahme eines

vorgegebenen Programms enden, dann wäre Medien-Zeit nicht mehr als eine

nachgeordnete Funktion der allgemeinen sozialen Zeitordnung.

[126] Vielmehr ist das Erleben und der Umgang mit Medien-Zeit als

ein aktives, intentionales, sinnkonstruierendes soziales Handeln zu verstehen,

welches weit über die schlichte Annahme vorgegebener Zeit hinaus geht. [127]

3.4.2 Zeit relativieren

Die Programme der Massenmedien vermitteln mit ihrem fest vertakteten

Angebot an zeitlichen Strukturen das abstrakt-lineare Zeitverständnis

der Moderne. [128] Die Zeit in den Medien vergeht, und es

ist dem Konsumenten überlassen, ob er sie wahrnimmt oder nicht. Wenn er

sie wahrnimmt, so geschieht dies häufig unter den rationalen Gesichtspunkten

der Auffassung ‚Zeit ist Geld’. Die ökonomische Gestaltung der Zeit führt

jedoch dazu, dass auch die Freizeit unter denselben Gesichtspunkten organisiert,

geplant, kalkuliert, aufgeteilt und somit einer „rationalen Erholung“ [129] unterzogen wird. Aus diesem ökonomischen

Verwendungszusammenhang ergibt sich jedoch ein Paradox: „Je mehr Zeit

wir gewinnen, umso effektiver müssen wir sie einsetzen. Zeitnot des Alltags

ist also nicht das Ergebnis inkompetenten Umgangs mit Zeit, sondern im

Gegenteil Ergebnis des rationalen Umgangs mit ihr.“ [130] Der rationale Umgang mit Zeit bedingt, dass sich der Bezug

von Zeit auf ihre Verwendung in einem Kontinuum von ‚zu viel Zeit haben’

– Langeweile [131]

– und ‚zu wenig Zeit haben’ – Zeitnot – aufspannt. Unter diesen gesellschaftlichen

Zeitvorstellungen haben Individuen im alltäglichen Umgang mit Medien Strategien

entwickelt, die sie bewusst oder unbewusst anwenden, um den „Diktaten

der Uhr“ [132] zu entkommen, und ihre Individualzeit in

Relation zu ihren wechselnden Bedürfnissen zu gestalten.

Eines der Bedürfnisse, welches aus rationaler Verwendung von Zeit entsteht,

ist demnach die Vernichtung von Langeweile.

[133] Medien dienen durch die sogenannte Interimsnutzung der

Überbrückung von nicht genau vorhersehbaren und zeitlich unstrukturierten

Zeitspannen des Tages oder gar ganzer Lebensphasen. [134] Die Langeweile als ungewollte ‚unproduktive’

Zeit [135] liegt nun

ihrerseits sehr nah an der ‚gewollten’ [136] unproduktiven Zeit, der

Muße. [137] Das Eigentümliche dieser Art der Mediennutzung

liegt nun darin, dass das ursprünglich vorgesehene Zeitmaß der Nutzung

häufig nicht eingehalten wird, man am Medium ‚hängen’ bleibt [138] und die Muße-Suche im Zeitstress endet. [139] Die Interimsnutzung ist

folglich fließend von der Abwehr von Langeweile durch Unterhaltung bis

zur Suche von ‚Auszeiten vom Rest der Welt’ zu finden.

Zur Relativierung der Zeitnot werden Medien für die Intensivierung von

Zeit eingesetzt und diese damit gespart oder verdichtet.

[140] Dies geschieht entweder durch die Parallelnutzung mehrerer

Medien oder die Erledigung von Paralleltätigkeiten [141] bei der Nutzung. Darüber

hinaus sorgen die immer kürzeren technischen Dauern der Übertragungswege

und die damit einhergehende Verkürzung der Medien-Zeit-Intervalle für

ein potentielles Zeitersparnis.

Um zwischen Zeitnot und Langeweile möglichst ausgewogen zu vermitteln,

bedienen sich Individuen durchaus differenzierter Taktiken, um ihre Nutzung

der Medien nicht mehr dem Programm der Anbieter zu überlassen, sondern

ihre eigenen Zeitstrukturen aufzubauen und sich gleichwohl eigene Programme

zu schaffen. Fernbedienung und Videorekorder sind ein häufig zitiertes

Beispiel für die Herstellung einer gesteigerten Zeitautonomie

[142] des Mediennutzers. Die Fernbedienung kann dabei verschiedene

zeitliche Funktionen erfüllen: Sie kann zur Erhöhung der Geschwindigkeit

des Bildertempos herangezogen werden, wie zur Auflösung des vorgegebenen

Programming der Fernsehanbieter. Durch Switching, Zapping und Grasing

[143] werden die vorgegebenen Zeitstrukturen aufgelöst und zu einem

neuen, individuellen Programm zusammengefügt. [144] Ergänzt wird dieses eigene

Programming durch den Einsatz von Speichermedien, wie dem Videorekorder,

der zeitversetzte Mediennutzung auch auf habitueller-, ritueller- oder

Interim-Basis zulässt. Auch die medialen Techniken der Individualkommunikation,

wie Mobiltelefon, Anrufbeantworter, E-Mail und Fax tragen zur zeitlich

variablen Gestaltung des Alltags bei.

[145] Durch die Neuen Medien verschieben sich die zeitlichen ‚Verfügungsrechte’

an Medieninhalten gänzlich von einer vorgeschriebenen Dauer und Sequenzierung

zugunsten der Mediennutzer. [146]

Durch die immer größeren Möglichkeiten der Erstellung von eigenen zeitlichen

Bezügen kann auch die habituelle und ritualisierte Mediennutzung der zeitlichen

Eigenverwaltung anheim gegeben werden.

[147] Die dadurch entfallende automatische Synchronisierung mit der

Gesellschaft schreibt dem Dispositiv der zeitlichen Perspektive eine erhöhte

Eigenverantwortung zu. Aktualität und Periodizität können im Informationsüberfluss

potentiell genauso selbst gewählt werden, wie die freiwillige Synchronisation

mit dem medialen Angebot. Die daraus entstehende zeitliche Selbstverortung

könnte als Grundannahme einer erhöhten historiographischen Nutzung von

Medien betrachtet werden, in welcher sich Individuen immer wieder durch

mediales ‚Festhalten’ ihrer eigenen Geschichte versichern. [148]

Wie und ob dieses vorerst technische Potential von Individuen genutzt

wird, hängt jedoch im hohen Maße von dem sie umgebenden Chronotop ab,

d.h. dem gesamten gesellschaftlichen und persönlichem Zeitlichkeitsgeflecht,

in dem ein Individuum handelt.

[149] Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass die gesellschaftliche

Entwicklung langsam einen absoluten Zeitbegriff fallen lässt und rund

einhundert Jahre nachdem Einstein die Relativität der Zeit zu ihren Bezugsobjekten

in der Physik nachwies, [150] die kulturelle Bereitschaft dazu besteht, einen relativen

Zeitbegriff für das gesellschaftliche Leben zu etablieren. [151] Die Nutzung der Medien

und auch ihr Angebot wird sich aufgrund dieser kulturellen Bereitschaft

entwickeln.

Die Analyse der Medien-Zeit hat uns gezeigt, wie Medien auf Basis der

bereits institutionalisierten Medien Uhr und Kalender und dem daraus resultierenden

medial vermittelten kategorialen und linearen Zeitdispositiv der Gesellschaft

eigene mediale Zeitlichkeiten entwickelt haben, welche sinnstiftend von

Mediennutzern in ihren Alltag integriert wurden. Der Prozess der Verfertigung

der Zeit als gesellschaftliches Konstrukt, welches durch Medien geprägt

und geleitet wird, kann damit als Ergebnis menschlichen Handelns, aber

nicht menschlichen Entwurfs bestätigt werden. Wie festgestellt wurde,

findet die Verwendung von Medien-Zeit jedoch nicht nur auf der Basis ‚Zeit

ist Geld’ statt, indem nur Geschwindigkeit zählen würde, sondern durchaus

auch nach Aspekten der sozialen oder kulturellen Sinnverfertigung, die

in der Individualzeit Ausdruck finden. Demnach wird im folgenden versucht,

diese Strukturen in eine ökonomische Theorie einzubetten, bei der nicht

immer nur der ‚Schnellste’ der Gewinner sein wird.

[1] McLuhan, Marshall / Fiore, Quentin (1967): S.

41

[2] Vgl. Sobel, Dava (1995): S. 49-50

[3] Vgl. Hickethier, Knut (2002): S. 124

[4] Vgl. Hickethier, Knut (2002): S. 127

[5] Zitiert nach Borges, Jorge Luis (1986): S. 62

[6] Vgl. Engell, Lorenz / Vogl, Joseph : Zur Einführung.

In: Pias, Claus et al. [Hrsg.] (1999): S. 9

[7] Vgl. Engell, Lorenz (1998): S. 278

[8] Vgl. Engell, Lorenz (1998): S. 278

[9] Vgl. Shannon, Claude E. / Weaver, Warren (1964)

[10] Zitiert nach Winterhoff-Spurk, Peter (1989):

S. 25

[11] Vgl. Engell, Lorenz (1998): S. 278

[12] Vgl. exemplarisch Heinrich, Jürgen (1994): S.

19

[13] Vgl. Shannon, Claude E. / Weaver, Warren

(1964): S. 447

[14] Vgl. auch Engell, Lorenz (1999): S. 131

[15] Vgl. u.a. McLuhan, Marshall (1968): S. 43

[16] Vgl. Engell, Lorenz / Vogl, Joseph (1999): S.

10

[17] Wie es z.B. Marshall McLuhan (1968) tut.

[18] Engell, Lorenz (1999): S. 127

[19] Die nachfolgend vorgestellten „Schichten der

Medialität“ basieren auf: Engell, Lorenz (1998): S. 280-285

[20] Foucault, Michel (1976): S. 259

[21] Siehe vertiefend: Cassirer, Ernst (1998): S.

76-97

[22] „In der Totalität seiner eigenen Leistungen

und der Erkenntnis der spezifischen Regel, durch die jede von ihnen bestimmt

wird, sowie in dem Bewußtsein des Zusammenhangs, der alle diese besonderen

Regeln wieder zur Einheit einer Aufgabe und einer Lösung vereint: in alledem

besitzt nunmehr der Geist die Anschauung seiner selbst und die der Wirklichkeit.“

Cassirer, Ernst (1998): S. 96

[23] Engell, Lorenz (2001): 3. Vorlesung [www]

[24] Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 175

[25] Sinnverfertigung ist dabei immer temporal bedingt:

Egal ob auf die Vergangenheit oder die Zukunft gerichtet, sinnvolles Handeln

ist immer ein Handeln, dem sich ein nachfolgendes Handeln anschließen

kann oder sich aus vergangenem Handeln rechtfertigt. Vgl. Engell, Lorenz

(1998): S. 271

[26] Engell, Lorenz (1998): S. 281

[27] Diese Schichten der Medialität erlauben es,

ein Medium als Technik, Struktur und Kultur zu verstehen, ohne es auf

eines dieser Konzepte zu beschränken, wie es den medienwissenschaftlichen

Ansätzen, die nur auf einer dieser Schichten beruhen, vorgeworfen wird.

Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 174f und Kirchmann, Kay (1998): S. 35

[28] Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass es vielfältige

heterogene Zugänge zum Begriff der Medien-Zeit gibt, da sowohl die Konzepte

der Zeit, wie auch das Konzept des Medialen unterschiedlichster Definitionen

unterliegen. Vgl. Engell, Lorenz / Vogl , Joseph (1999): S. 9 und

Aichelburg, Peter C. [Hrsg.]: S. 1. Die hier entwickelte ‚Arbeitsdefinition’

ist demnach die Grundlage zur Systematisierung der Medien-Zeit. Dabei

werden abstrakte Grundzüge beschrieben, in die bestenfalls alle denkbaren

Medien-Zeitlichkeiten eingeordnet werden können, ohne diese zwingend alle

aufzuführen. Zur besseren Veranschaulichung wird dabei häufig auf Beispiele

aus den Massenmedien zurückgegriffen. Die beschriebene Systematisierung

lässt sich jedoch gleichermaßen auf Medien der Individualkommunikation

anwenden.

[29] Die folgenden Ausführungen können zwar die getrennte

Beschreibung der einzelnen Zeitlichkeiten leisten, jedoch sollten die

Medien-Zeitlichkeiten immer zusammen gedacht werden, da sie faktisch nicht

trennbar sind, nur systematisierbar: „Die Einheit einer Differenz ist

keinesfalls einfach eine blanke, ungegliederte und ungebrochene Identität,

eine Einheit ohne Differenz.” Vgl. Engell, Lorenz (1998): S. 281

[30] Zitiert nach Beck, Klaus (1994): S. 213

[31] Intervalle existieren als ‚technischer Zwischenschritt’:

zeitlich oder räumlich. Ein zeitliches Intervall liegt beispielsweise

der Wahrnehmung zwischen zwei Filmbildern, ein räumliches zwischen den

Buchstaben eines Textes. Vgl. Engell, Lorenz (1996): S. 187

[32] Welche durch Zugreisen, den Telegrafen, die

Dampfmaschine und den in Kapitel 2.3 beschriebenen Institutionen der Zeit

geprägt waren. Siehe weiterführend Blaise, Clark (2001): S. 176-227

[33] Die Chronophotographie (seit 1882) erweiterte

damit die um 1840 entstandene Fotografie (gr.: „Lichtschrift“) – laut

einem ihrer Erfinder, William Fox Talbot, die detailgetreueste Abbildung

der Natur – um das Element der Bewegung. Frühere Bewegtbildmedien, wie

die Camera-Obscura, die Nebelbilder, die Laterna-Magica oder das Panorama

beruhten nicht auf bewegten fotorealistischen Abbildung. Siehe weiterführend

Schnell, Ralf (2000): S. 27-41; Großklaus, Götz (1995): S. 113-142

[34] Jedoch wird heute die Chronophotographie als

Wegbereiter der Kinematografie interpretiert. Dies dürfte der Tatsache

geschuldet sein, dass Mareys ‚Fotografische Flinte’ ein Art Vorläufer

der Filmkamera war, da man mit ihr bis zu 12 Bilder pro Sekunde ‚schießen’

konnte. Auch das Prinzip Muybridges mehrere Kameras in Reihe zu schalten,

tauchte in einer der aktuellsten Spezialeffekt-Innovationen des Kinos,

dem Flow-Motion, wieder auf. Flow-Motion wurde durch den Film The

Matrix (USA 1999) etabliert und erlaubt die Bewegung der Kamera, während

die Zeit scheinbar stillsteht. Abbildungen beider Techniken befinden sich

im Anhang.

[35] http://www.acolyte.co.uk/Equine/Muybridge1.html

[Stand: 12.06.2002]

[36] Vgl. Kirchmann, Kay (1998): S. 348

[37] Beispielsweise vermögen Menschen akustische

Signale als einzelne Töne wahrzunehmen, wenn wenigstens drei Millisekunden

zwischen den Einzeltönen liegen, sonst erscheinen einzelne Töne als durchgehendes

Geräusch. Um ein Stroboskoplicht nicht als kontinuierlichen Lichtstrahl

zu empfinden, benötigen optische Signale bereits 20 bis 30 Millisekunden

als Pausen-Intervall. Vgl. Lotter, Wolf (2000): S. 86. Aller akustischen

und visuellen Wahrnehmung – auch den Druckerzeugnissen und der Sprache

– ist demnach eine Frequenz und somit Intervalle eingeschrieben.

[38] Die Abstände zwischen den Einzelbildern bewirken

im Zusammengang mit dem Stroboskopeffekt der Unterbrechungen der Film-Projektion

durch das Malteserkreuz eine Nachbildwirkung. Das bedeutet, dass die Lichtimpulse

auf der Netzhaut noch wirken, auch wenn das Bild gar nicht mehr da ist.

Erst diese technischen Beeinflussungen der Augenträgheit im Zusammenhang

mit dem konstanten Transport von 24 Bildern pro Sekunde, der durch die

Perforation des Filmstreifens möglich wurde, konnte die Illusion der störungsfreien

Bewegung perfekt werden lassen. Dies unterscheidet den Film von der Chronophotographie.

Vgl. Schnell, Ralf (2000): S. 43 und Engell, Lorenz (1996): S. 186

[39] Laut Engell ist das Fernsehbild im Unterschied

zu anderen Bildern „...nicht durch einen Rahmen, also spatial in Abhebung

von einem Außen, definiert, sondern temporal durch die Intervalle und

die Form ihrer Reproduktion, also aus seinem Inneren heraus.“ Engell,

Lorenz (1996): S. 17. Die einzelnen Punkte haben demnach kein Verhältnis

zueinander in der Fläche, sondern nur in der Zeit.

[40] Vgl. Großklaus, Götz (1994): S. 42ff

[41] Die Medien-Zeit-Fenster folgen im Normalfall

hintereinander und können in Abhängigkeit von den technischen Voraussetzungen

eines Mediums unterschiedlich lang ausfallen. Vgl. Großklaus, Götz (1994):

S. 42

[42] Vgl. Großklaus, Götz (1994): S. 42

[43] Hat ein Medium wie beispielsweise das Telefon

keinen Speicher, endet das technische Zeitfenster mit der Phase 2, da

es keinen permanenten Speicher gibt und der Mensch sich auf seine Erinnerung

als internen Speicher verlassen muss. Über die direkte Kommunikation hinaus

spielt die ‚Flüchtigkeit’ von Medien kaum noch eine Rolle, da tendenziell

alles durch digitale Speicher und Kopiertechniken aufgezeichnet werden

kann.

[44] Zitiert nach Kirchmann, Kay (1998): S. 70

[45] Historisch ist die Auseinandersetzung mit der

Darstellung von Zeit in ‚Medien’ schon seit Jahrhunderten in die Theorie

der Ästhetik und der Künste eingebettet. Zeit als philosophisches Grundproblem

wurde in verschiedenen theoretischen Ansätzen thematisiert, welche sich

mit den Ausdrucksmöglichkeiten von Zeit in der Kunst auseinander setzten.

Prominenter Ursprung dieser Betrachtungen ist Lessings Laokoon,

in welchem er die Beschränkungen der Ausdrucksmittel im Hinblick auf die

Zeit untersucht. Nach Lessings idealisierender Ästhetikauffassung, kann

die ‚Dichtung’ zeitliche Wirklichkeit verfolgen und adäquat thematisieren,

ist also eine Zeitkunst, wohingegen Malerei und Skulptur ‚erstarrte Zeit’

räumlich detailliert darstellen können, also als Raumkünste zu betrachten

sind. Die zeitliche Zweiteilung von künstlerischen Ausdrucksmedien wurde

durch zweierlei Entwicklungen in der Moderne obsolet. Erstens fand die

Kunst u.a. durch Kubismus und Futurismus einen konzeptionellen Weg, die

Zeit in das Bild zu integrieren, und zweitens generierte der technische

Fortschritt die Grundlagen für das Bewegtbild, durch welches, wie im vorigen

Abschnitt beschrieben, Zeit erstmals in einem Prozess dargestellt werden

konnte. Vgl. weiterführend Eco, Umberto (1985) und Scheer, Brigitte (2002)

sowie Lessing, Gotthold Ephraim (1766): S. 102-119

[46] Die Dauer einer solchen ‚Einheit’ und deren

Verknüpfungen werden in chronometrischen Einheiten gemessen und leiten

sich so direkt aus der materiellen Schicht der Medien-Zeit ab.

[47] So benutzte bereits Alfred Hitchcock 70 Einstellungen

in nur 45 Sekunden seiner legendären Dusch-Mordszene in Psycho, während

ein ‚durchschnittlicher’ Unterhaltungsspielfilm insgesamt nur ca. 600

Einstellungen aufweist. Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 210

[48] Vgl. Beck, Klaus (1999): S. 78

[49] Der Buchdruck mit Gutenbergs beweglichen Lettern

ist bereits ein früher Schritt in Richtung der ‚Digitalisierung’ von Medien.

Digitalisierung versteht in diesem Sinne das Aufbrechen des fließenden

Kontinuums der Schrift in seine Bestandteile, die Lettern, wodurch eine

Beschleunigung der Produktion erst möglich wurde. Vgl. Engell, Lorenz

(1996): S. 184

[50] Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 211

[51] Es soll hier noch einmal daran erinnert werden,

dass es genau dieser Sachverhalt ist, der jedes Mediendispositiv zu einem

Zeitdispositiv macht.

[52] Vgl. weiterführend Luhmann, Niklas (1980): S.

235-300

[53] Auch wenn die Sprache ein schwieriges mediales

Phänomen darstellt, da sie zugleich Folge und Objekt von Medialisierung

ist, so bleibt davon unberührt, dass „...Sprache als die mutmaßlich früheste

Manifestation von Medialität anzusehen ist.“ Zudem stellt Medialisierung

immer „...eine Weise der Ver-Sprachlichung dar, wovon die Lautsprache

ihrerseits nur eine spezifische ist. [...] Strukturen sind mit anderen

Worten gleichermaßen und gleichzeitig Ergebnis menschlichen Handels, wie

auch Medium und Voraussetzung desselben.“ Kirchmann, Kay (1998): S. 51

[54] Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 165f und weiterführend

Titzmann, Michael (1992)

[55] Vgl. Innis, Harold A. (1997b): S. 121

[56] Alle drei genannten Sequenzierungstechniken

sind umfangreiche ästhetische, technische, ökonomische und kulturelle

Konzepte, die hier nicht vollständig wiedergegeben werden können. Folgend

liegt deshalb der Fokus auf der Herausstellung der zeitlichen Determinierung

dieser Konzepte.

[57] „Montage ist die Komposition, die Anordnung

der Bewegungsbilder als Organisation eines indirekten Bildes der Zeit.“

Deleuze, Gilles (1989): S. 50. Vertiefend zur Geschichte, Theorie, Ästhetik

und Wirkung der Montage siehe: Schnell, Ralf (2000): S. 51-98;

sowie zur materiellen Analyse der Montage: Hickethier, Knut (1996): S.

136-155

[58] Unter Kadrierung lässt sich die mehr oder minder

mit Daten gesättigte dynamische Komposition des Leinwand-Bildes verstehen,

welches aus verschiedenen ästhetischen Bildebenen, -schichten und -zonen

besteht. Vgl. Deleuze, Gilles (1989): S. 27f

[59] Vgl. Beck, Klaus (1994): 213f.

[60] Auch „spezifische Filmzeit“, „Zeit-Bild“ etc.

genannt. Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 216

[61] Vgl. Deleuze, Gilles (1989): S. 50

[62] Vgl. Engell, Lorenz (1996): S. 190 und Beck,

Klaus (1999): S. 81. Für die Einbringung spezieller Zeitsprünge im Film

haben sich über diese Montagetechniken auch spezielle Schnittvarianten

herausgebildet, welche Zeit als eigenständige ästhetische Experimentierfläche

ansehen. So z.B. der „jump-cut“ Jean-Luc Godards, welchen er z.B. in Außer

Atem (À Bout de souffle) einsetzte, um zeitliche Wahrnehmungsgewohnheiten

zu stören. Vgl. Schell, Ralf (2000): S. 56 und Engell, Lorenz (1996):

S. 190-191

[63] Hier zeigt sich ein weiteres Indiz für die Dominanz

der Zeit: Zeitliche Abwesenheit im einzelnen Filmbild ist inkommensurabel.

Während der in der Kadrierung nicht gezeigte Raum (das Off oder

hors-champ) immer implizit anwesend ist – man braucht nur die Kameraperspektive

zu vergrößern um sie einzufangen – bleibt das zeitlich Abwesende im reinen

Bild nicht abbildbar und nicht anschlussfähig. Es entsteht erst dadurch,

dass der Zuschauer die montierten Sequenzen in Bezug zueinander setzt.

Vgl. Engell, Lorenz (1996): S. 191f

[64] Da sich die Außenwelt eines Rezipienten ständig

wandelt, ändern sich auch die sinnhaften Bezüge, weshalb beispielsweise

manche Filme in der Kindheit als Unterhaltung und im Erwachsenenalter

als Zeitverschwendung angesehen werden.

[65] Als ‚Lehrbuchbeispiele’ seien hier Citizen

Kane (USA 1941) und Lola rennt (Deutschland 1998) genannt.

[66] Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 214 und Engell,

Lorenz (1996): S. 187

[67] Die ‚Montage’ der Literatur fasst Beck wie folgt

zusammen: „Es entstehen mediale Zeitordnungen, die mit Zeitbewußtseinen

vermittelt sind, also auf wechselseitigen Kognitionen beruhen. So wissen

wir als Leser beispielsweise, daß die gegenwärtige Schrift in der Vergangenheit

produziert wurde. Wir lesen sie aber so, als ob es sich um gegenwärtige

Äußerungen handele. Leser und Schreiber stellen eine mediale (in diesem

Falle: literale) Gegenwart her, in dem sie in Bezug auf Schreiben und

Lesen so tun, als ob sie tatsächlich gegenwärtig wären.“ Beck, Klaus (1994):

S. 171

[68] Vgl. Schnell, Ralf (2000): S. 52 und Beck, Klaus

(1999): S. 81

[69] Der Begriff Programming beschreibt den

Prozess der zeitlichen Anordnung von Medieninhalten. Vgl. Hickethier,

Knuth (1996): S. 201.

[70] „Bezieht sich Montage auf die zeitliche Gestaltung

einzelner Medienprodukte, so meint Programming die zeitliche Sequentialisierung

und Strukturierung mehrerer solcher Produkte zu einem umfassenden Programm.“

Beck, Klaus (1994): S. 220

[71] Fernsehen bietet zwar ein täglich feinsegmentiertes

Programm, aber es unterliegt auch einem jahreszeitlichen Grundrhythmus:

„Im Herbst werden neue Serien gestartet, die [...] im Winter laufen [...].

Im Frühling werden neue Serien erprobt, während im Sommer vor allem Wiederholungen

und „Resteverwertungen“ [...] stattfinden.“ Beck, Klaus (1994): S. 220

[72] Vgl. Hickethier, Knut (1996): S. 201f und Beck,

Klaus (1994): S. 222

[73] „In den Jahren 1929 bis 1934 war elektrisches

Fernsehen nichts anderes als auf einem neuen Weg verteiltes und in seinen

Produktionen zurechtgestutztes Kino, Fernkinematografie eben.“

Zielinski zitiert nach Beck, Klaus (1994): S. 222 – Hervorhebung im Original

[74] William Uricchio leitet daraus ab, dass die

kulturelle Bereitschaft bereits auf die Zeitstrukturen des Fernsehens

ausgerichtet war, und der Film sich nur aus ökonomischen Gründen als Informationsmedium

etablierte. Vgl. Uricchio, William (2000): [www]

[75] „Fransen-Stunden“ – Programmend- und Programmübergangszeiten,

wie z.B. die späte Nacht oder der Sonntagmorgen. Vgl. Beck (1994): S.

222

[76] Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 223. Diese ‚Auffüllungen’

entstehen durch die Substitution ehemals ritualisierter Programmenden,

wie der Nationalhymne mit folgendem Testbild oder den abschließenden Spätnachrichten,

durch ‚Nicht-Programmelemente’, wie das abgefilmte Aquarium oder die ‚niemals

endende’ Berliner S-Bahnfahrt. Vgl. hierzu auch Beck, Klaus (1994): S.

226; Das Internet hat dieses Muster der Angebots-Permanenz erst vervollständigt,

indem es die Programmgestaltung gänzlich dem Rezipienten überlässt.

[77] Da elektronische Rundfunk-Medien per se keine

Speicherfunktion besitzen, müssen diese zu Zwecken größerer zeitlicher

Unabhängigkeit durch Speichermedien wie beispielsweise den Videorekorder

und/oder das Tonband ergänzt werden.

[78] Das in den 20er Jahren eingeführte Mosaik-Layout

bezeichnet die Anordnung von verhältnismäßig kurzen Texten auf einer Seite.

Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 213

[79] An das Prinzip der Serialität schließen sich

komplexe ästhetische Diskussionen an, die hier nur verkürzt im Kontext

der Massenmedien wiedergegeben werden können. So war die Serialität als

Wiederholung lange Zeit in der Kunst verankert – beispielsweise in der

Romantik. Als ‚schön’ galt, was einer möglichst genauen Kopie eines Originals

entsprach. Die Moderne wendete die Wertigkeit in das Originelle, welches

einmalig und nicht wiederholbar war. Die damit einhergehende Abwertung

des Seriellen, sowohl in der physischen, wie inhaltlichen Massenproduktion

wurde erst von der Postmoderne aufgehoben, welche die Originalität der

Serialität hervorhob. Vgl. Eco, Umberto (1983): S. 155f

[80] Vgl. Eco, Umberto (1983): S. 155

[81] Serialität könnte als eine der Hauptcharakteristika

von Medienprodukten angesehen werden. Auch die Herausgabe von Software

in sukzessiven Versionen hat den Charakter des Seriellen. Software muss

im geeigneten Maß das Alte bereits enthalten. Vertrautes wird durch neue

Versionen meist ‚nur’ verbessert oder effizienter.

[82] Exemplarisch seien hier nur die inhaltlichen

Formen der Serie genannt: Reprise (Fortsetzung), die Kopie (Remake), die

Schleife (Erzählung in mehreren Rückblenden-Episoden), die Spirale (Vertiefung

der Charaktereigenschaften von Folge zu Folge) und die Saga (Stammbaumerzählung

mit mehreren Handlungsbögen) vgl. Eco, Umberto (1983): S. 160-162, welche

sich ihrerseits in Serials (langlaufende Einzelfolgenserie u.a.

Soap Operas), Mini-Serien (Mehrteiler mit meist vier bis

zwölf Folgen), Anthologien oder Reihen (thematische Einheit

bei wechselnden Schauplätzen und -spielern) unterteilen lassen. Vgl. Beck,

Klaus (1994): S. 230-233 und Hickethier, Knut (1996): S. 183-186

[83] Verschiedenste Spielweisen von Zitaten können

ein immer komplexeres Geflecht von Intertextualitäten aufweisen. Exemplarisch

seien hier das Stilzitat (‚Kopie’ der Erzählweise) oder das ironische

Topos-Zitat (Verweis auf andere Inhalte) genannt. Vgl. Eco, Umberto

(1983): S. 162f. Dem Zitat kommt jedoch darüber hinaus auch in der nicht-fiktionalen

Welt eine hohe Bedeutung zu. So schafft das Zitat im Gegensatz zum Neuen

Anschlussfähigkeit und reduziert Komplexität, da das Zitierte nicht noch

einmal in der vollen Länge wiederholt werden muss.

[84] Der Vorrat an Anschlussmöglichkeiten durch bereits

rezipierte Medieninhalte. Vgl. Eco, Umberto (1983): S. 163

[85] „In the name of „progress,“ our official culture

is striving to force the new media to do the work of the old.” McLuhan,

Marshall / Fiore, Quentin (1967): S. 81

[86] Vgl. Eco, Umberto (1983): S. 174 und Hickethier,

Knut (1996): S. 185

[87] Oder wie Umberto Eco es wendet: „In diesem Sinne

steht die Serie nicht notwendig im Gegensatz zur Innovation. Nichts ist

»serieller« als ein Krawattenmuster, und dennoch ist nichts so persönlichkeitsbildend

wie eine Krawatte.“ Eco, Umberto (1983): S. 169

[88] Vgl. Eco, Umberto (1983): S. 165

[89] Dies bezeichnet man als Gatekeeper-Funktion

der Nachrichten.

[90] Das zeitliche Intervall zwischen Selektion und

Aktualisierung muss demnach so kurz wie möglich sein.

[91] Vgl. Hickethier, Knut (2002): S. 121

[92] Zeit wird auch im Journalismus nach dem Prinzip

‚Zeit ist Geld’ als Maßeinheit für die Umwandlung einer ‚Idee’ in ein

journalistisches Produkt verstanden. Vgl. Schaffrath, Michael (2002):

S. 96 und Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 242

[93] Die Arbeit der global arbeitenden Nachrichtensender,

wie CNN (Start 1980), war von Anfang an mit dem Primat der Synchronität

belegt. Die Arbeit in einem weltweiten Informationssendernetzwerk machte

erst Sinn, als die Übertragungswege sich weltweit synchronisieren ließen.

Besonders die Live-Übertragungen aus entlegenen Gebieten und die Aktualität

wurden zum zeitlichen Kernfaktor der Nachrichtensender. Weiterführend:

Meckel, Miriam / Kriener, Markus [Hrsg.] (1996).

[94] Vgl. weiterführend Engell, Lorenz / Vogl, Joseph

[Hrsg.] (2001)

[95] Zur zeitlichen Problematik des medialen Archivs

sei hier nur das Internet angeführt: Die schiere Größe des medialen Archivs

‚Internet’ birgt in seiner vernetzten Komplexität größte navigatorische

Probleme. Informationsüberflutung sorgt dafür, dass ein beträchtlicher

Betrag von Wissen in den Speicher der Medien ‚absinkt’, ohne je reaktiviert

zu werden. Die Strukturen, welche die Navigation im Internet erlauben,

bilden so komplexitätsreduzierende Institutionen, die ihrerseits zu Pfadabhängigkeiten

führen, da nur das gefunden werden kann, was eine Suchmaschine indiziert,

oder ein Browser darstellen kann.

[96] Der Länge, die ein Medium einen Inhalt speichern

kann, kommt eine nicht unwesentliche Bedeutung zu, so hat Harold Innis

Trägermedien nach space-bias, ‚nicht-haltbare’ aber transportable

Medien mit höherer Verbreitung und time-bias, statische, aber ‚haltbare’

Medien unterschieden. Laut Innis entscheiden die Neigung der Medien in

Richtung Raum oder Zeit über die entsprechende Gesellschaftsform. Vgl.

u.a. Innis, Harold A. (1991): S. 122

[97] „Ohne Medien des Beobachtens, Archivierens,

Sortierens, Erschließens, ohne Medien der Codierung und Darstellung in

Bild, Wort und Zahl, ohne Medien der Verbreitung schließlich ist die Geschichtsschreibung

(und somit Geschichte überhaupt) nicht möglich.“ Engell, Lorenz / Vogl,

Joseph [Hrsg.] (2001): S. 7

[98] Wurde in früheren Jahren auch das redaktionelle

Programm, wie frühe Soap-Operas, noch live vom Fernsehen übertragen, so

beschränkt sich die Live-Übertragung heute fast ausschließlich auf okkasionale

Medien-Events, wie z.B. Sportveranstaltungen. Vgl. Schaffrath, Michael

(2002): S. 95-110

[99] Vgl. Uricchio, William (2000): [www]

[100] Der Begriff der Periodizität ist wie die Aktualität

stark mit den journalistischen Medien verknüpft. Historisch findet dies

seine Begründung darin, dass die regelmäßige Wiederkehr von Publikationen

sich bereits seit dem frühen 17. Jahrhundert etabliert hat. Vgl. Beck,

Klaus (1994): S. 242

[101] Die Auskristallisierung von Zeitdruck in Form

von ‚Dead-Lines’ kann außerdem ein Selektionskriterium sein, welche Inhalte

aufgenommen werden können. Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 243

[102] Vgl. Kirchmann, Kay (1998): S. 349

[103] Kirchmann, Kay (1998): S. 351

[104] Cassirer, Ernst (1998): S.95

[105] Kirchmann, Kay (1998): S. 347

[106] Cassirer, Ernst (1998): S. 96

[107] Zeit und ihre Medien(-dispositive) der Uhr

und des Kalenders stehen in einem interdependenten Verhältnis, da sie

beide der sozialen Relationsbestimmung dienen. Vgl. Kirchmann, Kay (1998):

S. 347 Sie werden demnach im folgenden als sozial institutionalisierte

Medien verstanden.

[108] Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 165 vgl. auch

Hickethier, Knuth (2002): S. 111

[109] Vgl. Engell, Lorenz (1998): S. 282

[110] Die Beschleunigungsthese wird gängigerweise

als erste Verbindung zwischen Zeit und Medien geknüpft. Ausgehend von

McLuhan, welcher der technischen Beschleunigung positiv gegenüber stand,

bis zu den kulturpessimistischen Essays Paul Virilios über die Beschleunigung

der Gesellschaft, welche zur ‚Dromokratie’, der Herrschaft der Geschwindigkeit

und dem ‚rasenden Stillstand’ und der Behinderung des Fortschritts durch

die Beschleunigung der Medien führte, sind alle Positionen in der üblichen

Verteilung von Apokalyptikern und Integrierten vorhanden. Vgl. weiterführend

Kirchmann, Kay (1998): S. 16-27

[111] Vgl. weiterführend Glotz, Peter (2001) und

Virilio, Paul (1992)

[112] So wird über die Erhöhung der ‚technischen’

Schnittfrequenz die Tendenz zur höheren Geschwindigkeit von Medieninhalten

abgeleitet. Diese ‚Beschleunigung’ beruht beispielsweise auf Schnittgeschwindigkeiten,

welche beispielsweise in den 80er Jahren über die ‚Einführung’ der Videoclipästhetik

Mtv’s (seit 1981) in Fernsehen und Film aufgenommen wurde und in

den 90er Jahren seine Entsprechung in den ‚Beats per Second’ der Techno-Musik

fand und durch Spot- und Flash-News in den Nachrichtenkanälen – allen

voran von CNN – aufgegriffen wurde. Die ‚Geschwindigkeit der Medien’

impliziert demnach, dass die kognitive Phase der Konnotation im Netz kultureller

Zeichenbezüge sich nicht mehr konstituieren kann und somit die Sinnproduktion

nicht mehr bzw. nur unvollständig vollzogen werden kann. Vgl. Großklaus,

Götz (1999): Abschnitt 2 und Engell, Lorenz (1996): S. 187

[113] Studien zufolge führt eine hohe Ereignisdichte

im Fernsehen nicht zur Langeweile im Alltag. Vgl. Winterhoff-Spurk, Peter

(1989): S. 72

[114] Bei fernsehgewöhnten Rezipienten wird ein

Film mit langen Schnittfrequenzen als langsam bzw. langweilig empfunden.

Vgl. Winterhoff-Spurk, Peter (1989): S. 72

[115] Vgl. Elias, Norbert (1984): S. XIII

[116] Vgl. Neverla, Irene (1999): S. 136

[117] Vgl. Neverla, Irene (1999): S. 135

[118] Vgl. Neverla, Irene (1999): S. 136

[119] Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 283

[120] Exemplarisch steht hierfür die Frage:„Hast

Du das gesehen?!?“

[121] Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 288

[122] Dies geschieht durch die Annahme allgemein

bekannter Zeitmarken, wie der Prime-Time, als soziale Synchronisationsmöglichkeit

ohne Koordinationsaufwand. Vgl. Neverla, Irene (1999): S. 136

[123] Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 288

[124] Vgl. Hickethier, Klaus (2002): S. 121

[125] Vgl. Beck, Klaus (1994): S. 86

[126] Vgl. Neverla, Irene (1999): S. 133

[127] Vgl. Neverla, Irene (1992): S. 34

[128] Vgl. Neverla, Irene (1999): S. 133

[129] Vgl. Lash, Scott / Urry, John (1994): S. 226

[130] Neverla, Irene (1992): S. 34. Derselben These

folgt Linder für die Formulierung des ökonomischen Linder-Axioms. Linder,

Staffan B. (1972): S. 14f

[131] Langeweile ist demnach, wie die Zeitnot, ein

Ergebnis der zweckrationalen Nutzung. Denn erst unter diesem Gesichtspunkt

wirken scheinbar ‚nutzlose’ oder ‚unausgefüllt’ vergangene Dauern als

‚leer’. Vgl. Neverla, Irene (1992): S. 34

[132] Rifkin, Jeremy (1988): S. 21

[133] „Sicherlich ist die Unterhaltung auch eine

Komponente der modernen Freizeitkultur, die mit der Funktion betraut ist,

überflüssige Zeit zu vernichten.“ Luhmann, Niklas (1996): S. 96

[134] Vgl. Neverla, Irene (1994): S. 85

[135] Diese wird häufig bei Personen mit deregulierter,

von Außenstehenden als unstrukturiert bezeichneter Lebenszeit in Verbindung

gebracht. So wird ‚Zeitverschwendung’ durch Interimsnutzung besonders

häufig bei Studenten, Freiberuflern oder Arbeitslosen ausgemacht. Vgl.

Neverla, Irene (1994): S. 85

[136] Beck spricht von der „...Verwirklichung des

Willens zur Langeweile“. Beck, Klaus (1994): S. 303

[137] Muße bedingt wie Langeweile immer die Abkopplung

von der äußeren, gesellschaftlichen Zeit der Welt. Vgl. Beuthner, Michael

(2002): S. 150

[138] Der Effekt tritt augenscheinlich ein, wenn

die individuelle Wahrnehmung des durch Montage und Serialität geprägten

Medienproduktes als kürzer empfunden wird, als seine chronometrische Dauer.

Dieser Effekt gilt im übrigen nicht nur für die audiovisuellen Medien,

sondern durchaus auch für Texte.

[139] Vgl. Neverla, Irene (1994): S. 85

[140] Vgl. Beck,Klaus (1994): S. 271

[141] Anhang D gibt einen Überblick über die statistisch

ermittelten häufigsten Paralleltätigkeiten bei der Medien-Nutzung.

[142] Bereits die Zeitung bietet ein hohes Maß an

zeitlicher Autonomie, da sie durch die Permanenz des Papiers theoretisch

jederzeit lesbar ist.

[143] Switching wird verstanden als zeitliche

Eigengestaltung der inhaltlichen Reihenfolge des Fernsehprogramms; Zapping

ist die effiziente Vermeidung der Werbepausen und Grasing dient

– analog der Nutzung von Printmedien – der Schaffung eines Programmüberblicks

per ‚Durchblättern’ eines Fernsehprogramms. Vgl. Neverla, Irene (1994):

S. 85f und Beck, Klaus (1994): S. 302f

[144] An dieser Stelle von Demontage und Entprogrammierung

zu sprechen, wie Beck es tut - vgl. Beck, Klaus (1994): S. 301ff - ist

streng genommen unpräzise, da es sich eher um REmontage und REprogrammierung

handelt.

[145] Vgl. Neverla, Irene (1999): S. 137

[146] Nicht nur die eigenständige Zusammenstellung

eines Programms, welche wie beschrieben bereits vor dem Internet möglich

war, wird durch digitale Medien wie iTV und ‚on-demand’-Angebote weiter

flexibilisiert, sondern auch die medieninternen Zeitlichkeiten der Montage

fallen über den Hypertext hinaus auch bei vorgefertigten Produkten der

Variabilität anheim. So werden Kinofilme als ‚Users-Cut’ in neu geschnittenen

Formen angeboten, um nicht gefallende Strukturen des Films umzuschneiden

oder ganz zu entfernen.